空海と五島列島

空海と五島列島の関係についての含む研究

空海(弘法大師)と長崎県五島列島の関係は、日本仏教史的に重要な一章を形成している。

唐遣使ルートとしての五島列島の地理的重要性

五島列島は古代から中世にかけて、日本と大陸を結ぶ海上交通の要衝として機能していた123延暦23年(804年)から同年1月(806年)にかけての空 海入唐・帰国において、五島列島は決定的な役割を果たした。

出航時の五島列島利用(804年)

延暦23年(804年)、空海は第16次遣唐使の留学僧として、最澄とともに唐への訪問を試みた4遣唐使船は難波津を出航し、博多を経由した後、五島市三井楽町から入唐の途中に立った4この三井楽は「遣唐使船最終寄港地」として日本最後の寄港地です5、空海はここで「辞本涯」(日本の果てを去る)という言葉を残して伝えられている1。

五島列島の福江島にある地本崖の碑は、仏教僧侶空海と海とのつながりを称えるものです。 ゴトファン

空海に乗った第1船は、途中で嵐に遭い大きな航路を逸れ、貞元20年(804年)8月10日、福州長渓県赤岸鎮に漂着した46このとき海賊の嫌疑をかけられ、約50日間待機をされたが、空海が福州の警戒への嘆願書を代筆したことで、その優れた文章力と筆跡により遣唐使として認められた4。

五島列島の海岸にある地本崖碑と僧侶の像は、空海の歴史的影響力を象徴している。 トリップアドバイザー

帰国時の五島列島での真言密教布教活動(806年)

同じ元年(806年)、空海は予定を大幅に短縮して帰国の途につきました。 恵果和尚から密教の奥義を伝授され、遍照金剛の灌頂名を与えられた空海は4、帰国途中で暴風雨に遭遇し、五島列島福江島玉之浦の大宝港に寄港した47。

永続する絆:空海、遣唐使、そして五島列島の聖なる景観

序論:海と信仰の交差点

日本の最西端に位置する五島列島は、地理的には隔絶された群島でありながら、歴史的にはアジア大陸へと開かれた極めて重要な玄関口という、深遠な二重性を有する場所である 1。この報告書は、この島々を一つの「境界」として捉えることから始まる。それは日本と世界、既知と未知、そしてこの海を渡った船乗りたちにとっては生と死を分かつ境界であった。

本報告の中心的な問いは、9世紀の一人の僧侶、空海の歴史的に確からしい短期間の滞在が、いかにして島々のアイデンティティの根幹を成す要素へと昇華し、主要な寺院、広範な伝説、そして今に続く文化的実践として結実したのか、という点にある 3。

この問いに答えるため、本報告書は三つの異なる、しかし相互に関連する視座から空海と五島列島の関係性を解き明かす。第一に、遣唐使事業における戦略的寄港地としての五島列島の歴史的役割を確立する。第二に、空海の運命的な上陸と島々における真言密教の黎明を物語る、寺院によって継承されてきた聖なる伝承を検証する。そして第三に、歴史上の人物であった空海を、奇跡を起こす超越的な守護聖「弘法大師」へと変容させた、豊かな民俗的伝承と文化的遺産を探求する。これらの三つの糸を丹念に織り合わせ、史実、寺伝、そして民話の間を明確に区別しつつ、それらがいかにして一体となり、今日の五島列島の精神的景観を定義する深く永続的な絆を形成したのかを明らかにすることを目的とする。

第I部 危難への航海 ― 空海と遣唐使事業

この部では、空海の旅と五島列島の重要性を理解するための歴史的、そして心理的な背景を構築する。

1.1 遣唐使:日本の危険な生命線

7世紀から9世紀にかけて断続的に派遣された遣唐使は、唐の先進的な文化、技術、政治制度を輸入するための国家事業であった 6。派遣回数については諸説あり、15回から20回と記録されるが、その数字の揺れ自体が事業の困難さを物語っている 6。

遣唐使の歴史における決定的な転換点は、朝鮮半島を経由する比較的安全な北路から、政治的に不安定な要素を避け、東シナ海を直接横断する南路へと航路が変更されたことである 1。この戦略的変更により、それまで辺境に過ぎなかった五島列島は、大陸を目指す使節団にとって日本国内における最も重要な最終準備拠点へとその地位を劇的に向上させた 1。

しかし、その航海は極めて危険なものであった。使用された船は、外洋航海には不向きな平底箱型の構造で、波に対する安定性が著しく欠けていた 9。航海の成功率は低く、4隻の船団が無事に全隻帰還できたのは一度きりであったとされ 6、全体の帰還率も5割から7割程度と推計されている 6。空海自身もその航海の恐怖を「暴風が帆を穿ち、大風が舵を折った」と記し 11、大使の藤原葛野麻呂は帰国後、「生死の間をさまよった34日間」であったと報告している 12。この文脈は、五島からの出航が船員たちに与えた心理的重圧を理解する上で不可欠である。

1.2 空海の野心と804年の使節団

延暦23年(804年)、当時31歳であった空海は、まだ無名に近い私費留学生(るがくしょう)であった 10。国家の期待を背負った国費留学生(請益僧)として短期留学に臨んだ最澄とは対照的に、空海は20年という長期にわたる私費留学を志しており、その壮大な野心がうかがえる 10。最澄はエリート僧、空海は無名の新人僧でした。

最澄が国費留学生だった理由

- 朝廷からの絶大な支持: 最澄はすでに日本で名の知られた僧であり、特に桓武天皇から深い信頼を得ていました。

- 明確な国家の目的: 当時、政治に大きな影響力を持っていた奈良の旧仏教勢力を抑えるため、桓武天皇は新しい仏教の導入を望んでいました。最澄は、その期待を一身に背負い、天台宗の教えを学び、経典を持ち帰るという国家的な重要ミッションを帯びていました。

- 短期留学生(還学生): そのため、朝廷は最澄を正式な「還学生(げんがくしょう)」として派遣しました。これは、比較的短期間(1〜2年)で目的を果たしてすぐに帰国することが前提の、いわば短期派遣のエリートでした。もちろん、渡航や滞在の費用はすべて国が負担しました。

空海が私費留学生だった理由

- 当時は無名だった: 一方の空海は、非常に優れた才能を持っていましたが、中央の仏教界では全く無名の存在でした。

- 公的な後ろ盾がなかった: 朝廷の大学を中退し、山林で個人的に修行を積んでいたため、桓武天皇のような強力なパトロンがいませんでした。

- 長期留学生(留学生): 公的な推薦がなかったため、空海は「留学生(るがくしょう)」として、自費で遣唐使船団に加わることになりました。これは、20年という長期間唐に滞在し、仏教を深く学ぶことが前提の一般的な留学生の立場でした。費用は自己負担(または縁故者による支援)であり、国家的なミッションを背負っていたわけではありませんでした。

このように、出発点では大きな差があった二人ですが、唐に渡ってからの活躍はご存知の通りです。

最澄は目的通り天台宗を学び短期間で帰国しましたが、空海は長安で密教の正統な後継者である恵果和尚に巡り会い、その全てを受け継いで帰国するという、当初の想定をはるかに超える成果を上げることになりました。

空海は大使・藤原葛野麻呂(ふじわらのかどのまろ)が乗る第一船に、最澄は第二船に乗り込んだ 10。船団は難波津を出航後、九州へ向かい、五島列島で順風を待った 6。この共通の出航地は、平安仏教の二人の巨人を物理的にこの島々と結びつける。しかし、出航直後に船団は暴風雨に見舞われ、四散した。空海の乗る第一船は大きく南へ流されて福建省に漂着し、最澄の乗る第二船は比較的順調に目的地の明州に到着した 6。

(空海と最澄が五島列島で直接会ったという明確な記録はありません。しかし、二人は同じ第16次遣唐使として804年に唐へ渡っており、その船団は日本の最終寄港地として五島列島に立ち寄りました 。したがって、二人が同じ時期に五島列島に滞在していたことは事実です。 ただ、彼らは同じ船団ではありましたが、別々の船に乗船していました。空海は第一船に、最澄は第二船に乗っていたと記録されています 。五島列島を出航した後、船団は嵐に見舞われて離散し、二人の船はそれぞれ別の場所へ漂着しました 。 記録によれば、二人の交流は日本に帰国してから始まったとされており、遣唐使としての航海の途中や唐での滞在中に接点はなかったようです 。 以上のことから、空海と最澄は遣唐使として同じ時期に五島列島にいましたが、そこで直接会った可能性は低いと考えられます。)

1.3 「辞本涯」:帰還を期せぬ地、五島

福江島の三井楽(みいらく)半島は、遣唐使船の最終寄港地として確定的に知られている 1。ここは船団が最後の真水(伝承では「ふぜん河」の井戸から)や食料を補給し、東シナ海を渡るための季節風を待つ場所であった 17。

三井楽は単なる物資補給地ではなかった。そこは「亡き人に逢える島」とも呼ばれ、この世の果て、西方浄土に最も近い場所と見なされる、深遠な心理的境界でもあった 17。この観念は『蜻蛉日記』などの古典文学にも反映されている 20。遣唐使の一員にとって、三井楽を離れることは、生きて再び日本の土を踏める保証のない、まさしく「日本を去る」行為であった。

この歴史的記憶は、今もなお物理的な記念碑として島に刻まれている。

- 辞本涯(じほんがい)の碑:柏崎公園に立つこの碑は、空海の像と共に彼の出立を記念するものである。「辞本涯」とは「日本の最果ての地を去る」という意味を持ち、空海が残したとされるこの言葉は、決死の覚悟で旅立つ瞬間の心情を痛切に伝えている 6。

- ともづな石:岐宿町に残るこの「ともづな石」は、風待ちをする遣唐使船が纜(ともづな)を結んだと伝えられる岩である。現在では航海の安全を守る神として小さな祠が建てられ、歴史的な行為が現代の信仰へと直接結びついている 20。

遣唐使が五島から大陸を目指した航海に伴う強烈な恐怖と不安は、後にこの地に根付く空海信仰の土壌を形成した。五島は、旅人にとって既知の世界の最後の、そして不安定な足場であり、死の恐怖が最も現実味を帯びる場所であった。この場所と結びついた原初的な感情は、空海伝説が持つ絶大な力の源泉を理解する上で極めて重要である。

後の時代に形成された空海伝説の核心は、彼の出発ではなく、奇跡的な「帰還」にある。伝説によれば、空海はまさに遣唐使たちが最も恐れた暴風雨に遭遇し、九死に一生を得て五島の玉之浦に漂着したとされる 12。この物語は、空海が単に海を渡ったのではなく、海の混沌を「制圧」したことを象徴する。彼は恐怖の象徴であった荒れ狂う海を乗り越え、無事に五島の地に戻り、その直後に大宝寺で日本初となる密教の法を説いた 18。この一連の行為は、恐怖の地であった五島を聖別し、古い恐怖の物語を、神仏の加護と霊的権威という新しい物語で上書きするものであった。空海伝説がこれほどまでに長く、深く島の人々に受容され続けたのは、それが単なる歴史譚ではなく、島の地理的な脆弱性を、他に類を見ない霊的な威信の源泉へと転換させ、日本仏教の最も重要な宗派の一つがこの地から始まったのだという、強力な精神的支柱(アンカー)を提供したからに他ならない。

福州での50日間の足止めと空海による嘆願書

- 嵐による漂着と海賊の嫌疑 804年、空海を乗せた遣唐使船は五島列島を出航後、激しい嵐に見舞われ、34日間も海上を漂流しました 。空海自身もその時の恐怖を「大風が吹けば、海亀の餌食になることを覚悟し、大波が寄せれば、鯨の腹の中に呑み込まれることを思った」と記しています 。 一行はようやく陸地にたどり着きましたが、そこは目的地の明州(現在の寧波)ではなく、はるか南の福州長渓県の赤岸鎮という場所でした 。公式の証明書類は別の船に積まれており、一行は身分を証明するすべがありませんでした 。そのため、現地の役人から海賊か密輸業者ではないかと疑われ、船は封鎖され、上陸の許可が下りないまま約50日間も待機させられることになりました 。

- 大使の嘆願と空海の代筆 遣唐大使であった藤原葛野麻呂は、何度も地方長官に嘆願書を出しましたが、全く相手にされませんでした 。事態が膠着する中、唐の言葉に堪能だった空海に白羽の矢が立ち、大使に代わって嘆願書を執筆することになったのです 。

- 名文による事態の打開 空海が代筆した嘆願書「大使、福州の観察使に与うるがための書」は、気品あふれる見事な名文でした 。その格調高い文章と理路整然とした内容に福州の長官は驚嘆し、「これほどの文章を書ける人物がいるのなら、正規の使節に違いない」と確信しました 。

この一通の嘆願書によって、一行に対する疑いは晴れ、ついに都の長安へ向かう許可が下りたのです。空海の卓越した文才が、一行の窮地を救った出来事でした。

第II部 大師の帰還 ― 運命の上陸

この部では、遣唐使事業という大きな歴史的文脈から、空海の帰還と五島における真言宗の黎明を伝える、より具体的な寺伝(聖人伝)へと焦点を移す。

2.1 早すぎた凱旋:第八祖への道

唐の都・長安における空海の成功は驚異的な速さで成し遂げられた。彼はサンスクリット語を習得し、密教の第七祖である恵果阿闍梨(けいかあじゃり)に見出されると、わずか数ヶ月のうちに密教の奥義の全てを伝授され、真言第八祖としてその後継者に指名された 10。

恵果は「早く日本へ帰り、この教えを広めよ」との遺言を空海に残して遷化した 14。この師の遺命が、空海に20年間の留学計画を破棄させ、早期帰国を決意させる強い動機となった。この決断は朝廷との約束を違えるものであり、帰国後の彼の立場を困難なものにした 10。大同元年(806年)、空海は高階遠成(たかしなのとおなり)が率いる遣唐使船で帰国の途についた 10。

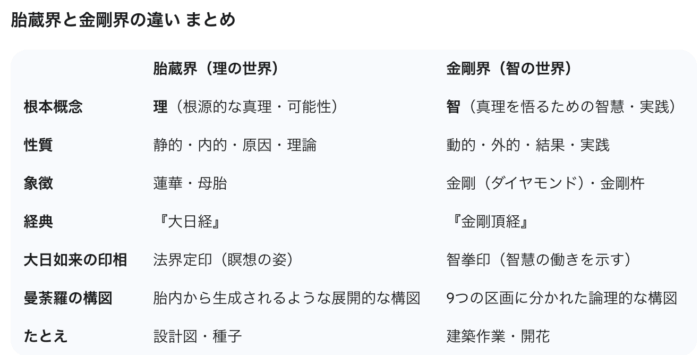

(恵果阿闍梨(けいかあじゃり)には、非常に多くの弟子がいたとされています。記録によると、その数は「千人を超える」あるいは「千余人」と伝えられています 。唐の内外から多くの僧が恵果のもとに集まり、密教を学んでいたようです 。 その中でも特に優れた弟子として、空海を含む「六大弟子」が知られています 。 ただし、恵果は弟子の能力に応じて、密教の二つの側面である「胎蔵界(たいぞうかい)」か「金剛界(こんごうかい)」のどちらか一方を授けるのが常でした。その両方の教えを授かったのは、空海と、若くして亡くなった中国僧の義明(ぎみょう)だけであったと言われています )

延暦23年(804年)、空海は第16次遣唐使船に乗り、唐へ渡った。彼の身分は、20年間の留学を義務付けられた私費の留学僧(るがくそう)であった 。この長期留学の計画は、彼が幅広い学問を修めようとしていたことを示唆している。しかし、彼の運命は長安到着後、劇的に変化する。

延暦24年(805年)5月、空海は長安の青龍寺で、密教の第七祖である恵果和尚(けいかかしょう)に相見えた 。恵果は、当時唯一、密教の二大潮流である胎蔵界(理の世界)と金剛界(智の世界)の両方を究めた大阿闍梨であった。老齢で病床にあった恵果は、空海を一目見るなり「我、先より汝が来ることを知りて、相待つこと久し(私はかねてよりそなたが来ることを知っており、長い間待っていた)」と歓喜したと伝えられる 。

恵果は、自らが受け継いだ両部不二の密教の法灯を完全に伝えるべき器を待ち望んでいた。彼の多くの弟子たちの中には、才能ある者もいたが、両部を授けるに足る人物はいなかった 。恵果は空海の中にその器を見出し、同年6月から8月にかけてのわずか3ヶ月間で、胎蔵界・金剛界の伝法灌頂(でんぽうかんじょう)を授け、密教のすべてを空海に付嘱した。彼は空海を真言第八祖と定め、正統な後継者としたのである 。 伝法灌頂(でんぽうかんじょう)とは、密教において、師匠から弟子へと仏法の奥義を伝える重要な儀式です。そして、翌年の805年6月に、長安の青龍寺で師となる恵果和尚と運命的な出会いを果たし、その年の暮れに恵果が亡くなるまでの短期間で密教のすべてを受け継ぐことになります。

恵果の健康状態は悪化の一途をたどり、同年12月15日に60歳で入寂した 。死を前にした恵果は、空海に対し「早く郷国に帰り、この法を国家に奉り、天下に広め、人々の幸福を増すように。それが私への最大の報恩となる」と、速やかな帰国を厳命した 。当初20年の留学予定であった空海が、わずか2年足らずで帰国の途についたのは、師の遺命を果たすためであった。彼の使命は、個人的な学問探究から、密教の完全な体系を組織的に日本へ移植するという、国家的・歴史的事業へと変貌したのである。

(時系列の整理)

- 804年5月: 空海、大阪(難波津)を出発

- 804年7月: 最澄らと共に、肥前国(現在の長崎県)の港から唐へ向けて出航しました。

- 804年8月: 航海の途中で嵐に遭い、一行は離散してしまいます。空海の乗った船は大きく南へ流され、福州(現在の福建省)に漂着しました。

- 804年12月: 漂着後、すぐには都へ向かうことを許可されませんでしたが、空海が書いた嘆願書が認められ、年末にようやく目的地の都・長安に到着しました。

- 805年5月:密教の第七祖である恵果和尚に相見えた

- 805年6月-8月:胎蔵界・金剛界の伝法灌頂

- 805年8月:空海が真言第八祖となる

- 805年12月: 恵果和尚入滅

- 806年3月: 空海、唐(長安)を出発

- 806年3月-8月:沿岸部の港(越州など)へ移動し、帰国する船の準備や風待ちをする

- 806年8月: 空海、五島列島玉之浦に漂着(仮説)

- 806年10月に、九州の博多津(現在の福岡県)に到着しました。

- ただし、帰国後すぐに都に入ることは許されず、しばらく大宰府に滞在することになりました。

2.2 嵐と天啓:玉之浦への漂着

空海と五島の関係を決定づける核心的な伝承は、806年の帰国航海の際に起こったとされる出来事である。寺伝によれば、空海の乗った船は再び激しい嵐に遭遇し、福江島の海岸へと流された。そして、玉之浦の湾内に避難し、大宝寺の近くに上陸したと伝えられている 12。

ここで、史実と伝承の差異を慎重に検討する必要がある。公的な記録では、空海は「筑紫」(現在の九州北部広域)に到着し、大宰府の鴻臚館(こうろかん)に足止めされたと記されている 10。五島への具体的な漂着は、主に大宝寺自身によって保存・伝承されてきた強力な地域伝承である。この報告書は、この上陸の厳密な歴史的真偽を証明、あるいは反証することを目的としない。むしろ、その真偽性に関わらず、この物語が島のアイデンティティを形成する「創始の物語」として、いかに重要な意味を持つかを分析することに主眼を置く。これは、歴史が聖なる物語へと変容する瞬間を捉える試みである。

2.3 最初の説法:「西の高野山」の誕生

伝承によれば、大宝寺に滞在した空海は、日本国内で初めて真言密教の公開説法と講釈を行った 12。

この画期的な出来事により、大宝寺は真言宗へと改宗したとされる。この寺は、その名が示す通り大宝元年(701年)に創建され、元々は三論宗の寺院であった 18。この改宗の伝承は、大宝寺を、空海自身によって開かれた日本最初の真言宗寺院として位置づけるものである。

この創始の物語に基づき、大宝寺には「西の高野山」という名誉ある称号が与えられた 18。これは、後に空海が真言宗の総本山として開くことになる聖地・高野山 29 と、この五島の辺境の寺院を同格と見なす、極めて重大な宣言である。この称号は、島のアイデンティティを真言宗世界の中心と直接結びつけ、その精神的地位を不動のものとした。

表1:空海の航海と五島の関わりに関する年表

| 西暦 | 出来事 | 場所 | 意義 | 典拠資料 |

| 701年 | 大宝寺創建 | 福江島 玉之浦 | 空海来訪以前からの聖地の存在を示す。後の伝承の舞台となる。 | 3 |

| 804年 | 空海、第16次遣唐使として入唐。 | 福江島 三井楽(最終寄港地) | 空海が島に滞在した歴史的瞬間。「辞本涯」の故事。 | 6 |

| 804-806年 | 空海、長安にて恵果に師事。 | 唐 長安 | 密教を習得し、真言第八祖となる。 | 10 |

| 806年 | 空海、日本へ帰国。 | 筑紫(九州) | 公的記録上の到着地。 | 14 |

| 806年 | (伝承)空海の乗る船が嵐で漂着。 | 福江島 玉之浦 | 五島における空海伝説の奇跡的な始まり。 | 12 |

| 806年 | (伝承)空海が初の真言密教を説き、大宝寺を改宗。 | 福江島 大宝寺 | 「西の高野山」の誕生。島に真言宗がもたらされる。 | 12 |

| 806-809年 | 空海、朝廷の命により待機。 | 九州 大宰府 | 京への入京許可を待つ、歴史的に記録された期間。 | 10 |

第III部 聖人の足跡 ― 伝説と景観に刻まれた遺産

この部では、歴史上の人物であった空海が、いかにして遍在する民衆の聖人「弘法大師」へと変容し、島の文化に消えることのない足跡を残したかを探求する。

3.1 奇跡のタペストリー:弘法大師の主要な伝説

日本全国に弘法大師の伝説が分布する現象は、彼が祝福をもたらし奇跡を行う遍歴の聖人(ひじり)という原型的な役割を担っていることを示している。五島列島にも、地域色豊かな数々の伝説が残されている。

- 大日如来像の彫刻(福江):空海が大日山に登り、巨大な大日如来像を彫ったという伝説。現在、その名残とされる大きな自然石が祀られており、空海が島の自然そのものを聖別し、創造の行為を行ったことを物語る 4。

- 椛島の「こぼっさま」:旅の僧(後の弘法大師、「こぼっさま」)が、多忙を理由に船を出すことを断った農家には罰を与え、親切にしてくれた家には奇跡の井戸を授けたという物語。これは、布施や他者への思いやりの重要性を説く、典型的な教訓譚である 4。

- 奇跡のタオル(奥浦):宿を提供してくれた貧しい老夫婦に、空海が若返りの力を持つタオルを授けたという伝説。慈悲と奇跡的な報恩の物語である 4。

- 弘法様の手(椛島):漁や博打に異常な才能を持つ若者が、実は「弘法様の手」を持つと判明し、超自然的な力を見せる複雑な物語。空海の霊力が、現世的な技術や幸運にまで及ぶことを示している 4。

これらの伝説は、単なる興味深い物語以上の機能を持っている。それらは、辺境の島嶼社会における一種の「民俗的テクノロジー」あるいは文化的ソフトウェアとして作用した。伝説は、安定した水源の確保といった自然現象に超自然的な説明を与え、見知らぬ他者への施しといった共同体の価値観を強化し、そして荒々しい自然景観に聖なる意味を持つ物語を付与することで、それを「飼いならし」、人々の生活空間へと組み込んでいった。

このプロセスを通じて、壮大で抽象的な真言宗の開祖「空海」は、島々の小道を歩き、人々の日常的な悩みを解決する、身近で親しみやすい奇跡の人「弘法大師」へと変容した。伝説は、難解な密教の教義ではなく、水、老い、社会的な相互扶助、そして運といった、農漁業を営む共同体の根源的な関心事に応える形で語られる。例えば、「こぼっさま」の物語は、単に井戸の由来を語るだけでなく、旅人(特に聖職者)への歓待が報われ、無慈悲が罰せられるという、孤立した共同体における重要な社会規範を強化する強力な教訓となっている。この変容のプロセスこそが、空海の遺産を単なる歴史的事実ではなく、島の文化に深く根ざした、機能的で生き生きとした一部として今日まで存続させてきたのである。

3.2 生き続ける伝統:永続する存在

空海への崇敬は、過去の伝説にとどまらず、現代の生活にも深く根付いている。

- 「お大師様」:空海の命日である旧暦3月21日を中心に行われる伝統行事。各家庭では祭壇を設け、花や供物を飾り、参拝者にもてなし(お接待)を行う。これは、空海への信仰が寺院だけでなく、地域社会の隅々にまで浸透した共同体的な営みであることを示している 5。

- 五島八十八ヶ所霊場巡り:有名な四国遍路を模した、島独自の巡礼路。この巡礼は、明星院を一番札所、大宝寺を最終札所とし、空海にまつわる物語を島全体の景観に物理的にマッピングする。これにより、島全体が聖なる地理空間となり、住民や訪問者はその軌跡を辿ることができる 22。

第IV部 記憶の聖域 ― 五島に点在する空海の聖地

この部では、空海の物語を現代に伝え、歴史、芸術、信仰の貯蔵庫として機能する主要な聖地を詳しく見ていく。

表2:五島列島の主要な空海関連聖地ガイド

| 聖地名 | 所在地(地区) | 空海との関連 | 主要な文化財 | 典拠資料 |

| 大宝寺(だいほうじ) | 玉之浦 | (伝承)嵐の後の上陸地。日本初の真言宗説法の場。「西の高野山」。 | 14世紀の梵鐘(県指定文化財)、最澄作と伝わる十一面観音像、「砂打ち」祭り。 | 3 |

| 明星院(みょうじょういん) | 福江 | (伝説)空海が滞在し「明星庵」と命名。五島八十八ヶ所の一番札所。 | 狩野派による121面の天井絵(県指定文化財)、五島最古の木造建築、国指定重要文化財の仏像。 | 22 |

| 辞本涯の碑 | 三井楽 | 804年の入唐に際し、「日本の最果て」から出発したことを記念する。 | 空海像、および「辞本涯」の文字を刻んだ石碑。 | 6 |

| ともづな石 | 岐宿 | (伝承)空海の船を含む遣唐使船が使用したとされる係留石。 | 岩そのもの。現在は航海安全の地域神として祀られる。 | 20 |

| 延命院(えんめいいん) | 黄島(福江島沖) | (伝説)空海が護摩の灰で制作したと伝わる弁財天像を所蔵。手形と銘文があるとされる。 | 弁財天像と、高野山からの認定証とされる文書。 | 40 |

4.1 大宝寺:島における真言宗発祥の地

大宝寺の歴史は、701年の創建から空海伝説におけるその中心的な役割に至るまで、島の信仰史そのものである 27。寺が所蔵する文化財の中でも特に注目すべきは、14世紀に作られた梵鐘(県指定重要文化財)である。この鐘は、皮肉にも遣唐使のテーマを反映するかのように、唐への安全な航海を祈願した一人の僧侶によって寄進されたものである 31。

4.2 明星院:信仰と芸術の遺産

五島最古の寺院である明星院は、空海が滞在し名付けたという伝説によって絶大な威信を誇る 33。本堂の格天井を飾る、狩野派の絵師・大坪玄能による121面の天井絵は圧巻であり、県の重要文化財に指定されている。その画題(椿を含む花鳥画)や象徴性(四隅に描かれた天人)、そして芸術的重要性は、この寺が信仰のみならず芸術の中心でもあったことを示している 34。

4.3 延命院と伝説の拡大

より小規模ながら興味深い聖地として、黄島の延命院が挙げられる。この寺は、空海自身が護摩修行の灰から作り、手形と銘文を残したと伝わる弁財天像を所蔵すると主張している 40。この事例は、空海伝説が福江島本体だけでなく周辺の小さな島々にまで広がり、その物語を固着させるために、真贋は別として物理的な「証拠」がいかにして生み出されていったかを示している。

結論:史実、信仰、そしてアイデンティティの統合

本報告書は、空海と五島列島の関係が、検証可能な歴史(遣唐使の寄港地)、強力な宗教的伝承(大宝寺への上陸)、そして遍在する民俗信仰(弘法大師伝説)という、三つの要素がダイナミックに相互作用する多層的なものであることを明らかにしてきた。

この絆がなぜこれほどまでに強固で永続的なものとなったのかを考察することで、本報告を締めくくりたい。空海の遺産は、孤立して理解することはできない。それは、信仰の「重層的景観」とも呼べる、島の精神的風土の最深層を形成している。身近で力強い弘法大師という存在を中心とするこの深く根付いた仏教的アイデンティティは、後の時代に「潜伏キリシタン」という劇的な歴史が挿入される文化的・宗教的環境そのものを創造した。

五島列島の歴史を考える上で、キリスト教の伝来と弾圧の歴史を無視することはできない 42。空海が伝えた真言宗の伝統は9世紀に確立され、その後何世紀にもわたって領主五島氏の庇護を受け、島の支配的な宗教的権威となった 38。これは島の精神史における「基層」である。キリスト教はそれよりずっと後の16世紀から17世紀にかけて伝来し、間もなく禁教令によって地下に潜ることを余儀なくされた。潜伏キリシタンたちは、表向きは仏教徒として振る舞いながら、250年もの長きにわたり信仰を守り抜かなければならなかった。彼らが信仰の偽装のために「マリア観音」のような仏教的な意匠を用いたことは、この仏教的環境がいかに強力であったかを物語っている。

したがって、現代の五島は、二つの偉大な巡礼の伝統と、二つの信仰と忍耐の物語が共存する、他に類を見ない場所である。空海の物語は、島々を日本の伝統的な文化と宗教の中心へと結びつける第一の絆である。一方、キリスト教の物語は、世界との交流と宗教的迫害の歴史へと島々を結びつけるもう一つの絆である。空海が築いた信仰の基盤を理解することなくして、潜伏キリシタンたちが生き抜いた世界を真に理解することはできない。空海と五島の絆がこれほどまでに強力なのは、それ自体が持つ力に加え、この島が持つ類い稀な、そして複雑に重なり合った聖なる景観の、まさに foundational narrative(創始の物語)として機能しているからなのである。