創造の二つの顔:エンリルとエンキ、そして人類創生の永続する神話

序論:粘土板から宇宙的陰謀論へ

人類最古の文字文明の一つであるシュメールは、その神話を通じて後世の文化に計り知れない影響を与えた。本報告書では、シュメール神話の中心的な神格であるエンリルとエンキに焦点を当てる。彼らは単なる古代の神々ではなく、時代を超えて適応し続ける強力な元型(アーキタイプ)として機能してきた。

本報告書の中心的な論点は、人類の運命を巡るエンリルとエンキの動的かつしばしば対立的な関係性が、神話的文脈(神々の意志)から現代の疑似科学的文脈(地球外生命体の政治)へと見事に転用されうる、永続的な物語の枠組みを提供しているという点にある。

報告書は三部構成で展開される。第一部では、原典となる神話の学術的探求を行う。第二部では、その神話が現代のスピリチュアル思想や都市伝説においてどのように再解釈されているかを詳細に検証する。そして第三部では、これらの物語がなぜ現代に至るまで根強く支持され続けるのか、その心理的・文化的要因を多角的に分析する

第一部 神話的基盤:古代メソポタミアにおける秩序と知恵

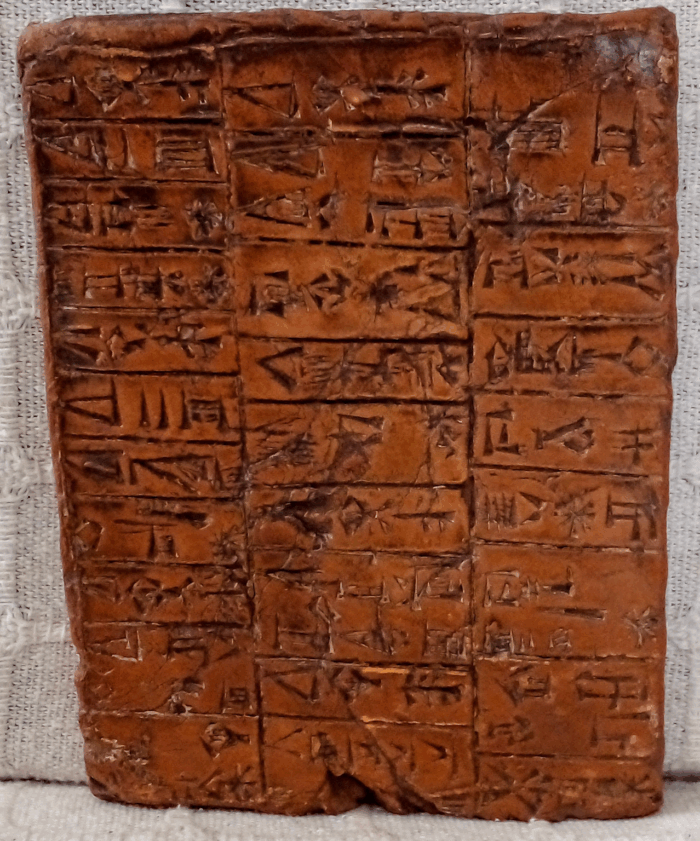

この部では、楔形文字文書の解読に基づく、学術的に確立されたエンリルとエンキの理解を提示する。これは、現代の再解釈を比較・分析するための不可欠な基準点となる。

第1節 シュメールの神々と原初の対立

シュメールの宇宙観は、三柱の偉大な神々によって確立された秩序に基づいていた。天界の神アン(アヌ)、風と大気を司り地上を支配する強力な神エンリル、そして地下の淡水の海(アプスー)を司る賢神エンキである 。彼らの領域は、シュメール人が理解していた宇宙の基本構造そのものを表していた。

名目上の最高神はアンであったが、粘土板に記された物語は、エンリルこそが真の執行権を握る「すべての地の王」であり、他の神々さえも彼に嘆願しなければならない存在であったことを示している 。一部の神話では、エンリルが父アンからある程度の権力を奪い、大地(キ)を自らのものとしたとさえ示唆されている 。これは、神々の世界そのものに政治的な緊張と権力闘争のテーマが存在したことを物語っている。

宇宙の秩序を維持する上で重要な概念が「メ」であった。これは神聖な法や文明の基本原理を指し、元々はアンとエンリルが保持していたが、その管理はしばしばエンキに委ねられていた 。この事実は、世界の構造を維持する上で、二神が相互に関連しつつも異なる役割を担っていたことを浮き彫りにしている。

(参考)

1. エンリルの「メ」

- エンリルは「王権の神」「大気・風の神」として、王権や社会秩序そのものを正統化するメを持っていたとされます。

- ニップル(ニップール)の神殿エクルは「王権が授与される場所」と考えられ、そこから地上の王たちへ王権が授けられました。

- つまり、エンリルの「メ」は主に 王権・統治・法の正統性 に関わるものでした。

- 王権と支配

- 王権を授与する権威

- 王冠・王座・笏(しょく)など支配の象徴

- 「国々を統治する力」

- 宇宙秩序

- 天と地を分ける権能

- 法と秩序を守る権能

- 神々の評議の主宰権

- 自然の力

- 嵐・風を支配する権能

- 大洪水を引き起こす権能

2. エンキの「メ」

- 一方でエンキは「知恵と水の神」であり、文明や文化に関わるメを多く持っていました。

- 『イナンナとエンキ』では、イナンナに譲り渡された「メ」が具体的に列挙され、そこには芸術、祭祀、工芸、官職、愛、戦など多彩な要素が含まれていました。

- 王権に関するもの

- 王権

- 祭司職

- 王座と王冠

- 武器、戦い、英雄性

- 社会秩序・制度

- 真実

- 正義

- 法

- 議会、評議

- 神殿の建設

- 文化・知識

- 書記術(文字)

- 学問

- 技能(大工、鍛冶など)

- 音楽(楽器演奏、歌)

- 芸術、歓楽

- 人間の感情や状態

- 喜び

- 恐怖

- 嘆き

- 勇気

- 性的欲望

3. 神話的な整理

- 王権や法の正統性 → エンリルのメ

- 文明や文化の技術 → エンキのメ

つまり、両者ともに「メ」を保持していましたが、

- エンリルは政治的支配と正統性

- エンキは知恵と文明の創出

という分担関係にあったと考えられます。

第2節 厳格なる神々と人間の王、エンリル

エンリルの性格は、「風の主人」という名が示す通り、極めて強力で厳格である。「荒れ狂う嵐」「野生の雄牛」といった猛々しい異名を持ち 、その本質は計り知れない力、秩序への固執、そして破壊的で激情的な気性によって定義される 。

神々の会議の議長として、エンリルは「天命の粘土板(トゥプシマティ)」を用いて運命を決定した 。彼の言葉は法であり、地上の王権の究極的な源泉であった。彼が任命した王に敵対することはエンリル自身に敵対することと同義であり、この神学はメソポタミアの政治イデオロギーにおいて極めて重要な役割を果たした 。

しかし、彼の神格には暗い側面も存在する。女神ニンリルを強姦し、その罪によって一時的に冥界へ追放されたエピソードは、彼の衝動性と罪を犯す可能性を示している 。そして、増えすぎた人間を繰り返し滅ぼそうとする彼の試みは、共感の欠如を露呈させ、彼を冷酷で非情な権威者として描き出している 。

現代的な視点からエンリルを「悪役」と見なすのは、時代錯誤的な解釈かもしれない。古代メソポタミアの人々にとって、彼は悪ではなく、必要かつ恐るべき力であった。彼は自然の気まぐれで破壊的な力(洪水、嵐)と、国家の絶対的で時に過酷な権威を擬人化した存在だったのである。彼の残酷さを描いた神話は、飢饉や異民族の侵入といった現実世界の苦難に対して超自然的な説明を与え、神と王の権威に従わなければ彼の破壊的な怒りが解き放たれるという観念を強化する、重要な社会学的機能を果たしていた 。例えば、グティ人の侵略が「エンリルが送った大洪水」と表現されたのは、この種の合理化の典型例である 。

第3節 賢明なる創造主にして人類の擁護者、エンキ

エンキ(アッカド語ではエア)は、エンリルとは対照的に、複雑で慈悲深い神として描かれる。彼は知恵、魔術、工芸、そして生命を与えるアプスーの淡水を司る神である 。彼は創意工夫の達人であり、解決不能な問題を解決する神々の「トラブルシューター」としての役割をしばしば果たした 。

エンリルとは際立った対照をなし、エンキは自らの創造物である人類に対して一貫して思いやりと保護的な態度を示した 。灌漑農業や医学から法律、建築に至るまで、あらゆる知識と技術の源は彼であり、人類の文明の師であった 。

エンキは直接的な対決よりも、しばしば巧妙さと機知によって行動した。彼の性格は道化師ではなく「男らしい指導者」とされ、対立を緩和し、災厄を回避するために働いた 。大洪水から人類を救う際、神々の誓いを破らぬよう、アトラ・ハシースの住む葦の小屋の「壁を通して」語りかけた逸話は、上位者の命令に背くための彼の賢明で間接的なアプローチを象徴している 。

エンリルが自然の荒々しい力と静的な秩序を象徴するならば、エンキは人間の知性と適応能力という動的な力を象徴している。彼は、シュメール文明が厳しい環境の中で繁栄するために必要とした技術、外交、先見性といった能力そのものの守護神であった。したがって、この兄弟神の対立は、飼いならすことのできない自然の力(エンリル)と、それを制御し生き残ろうとする人類の賢明な試み(エンキ)との間の根源的な緊張関係を神話的に表現した寓話と解釈できる。エンキが人類に与えた灌漑、医学、造船術といった贈り物は 、エンリルがもたらす干ばつ、疫病、洪水といった脅威への直接的な対抗策そのものであった 。

第4節 人類の創造:神々のための労働力

人類創造の物語は、『アトラ・ハシース叙事詩』に詳しく記されている。物語は、宇宙の維持(運河の掘削など)という過酷な労働に疲弊した下級の神々(イギギ)の反乱から始まる 。

この反乱に対し、エンキは神々の労働を引き継がせるために人間を創造することを提案する。この提案に基づき、母なる女神ニントゥ(マミ)が、殺された神ゲシュトゥ・エ(「知恵を持つ神」)の肉と血を混ぜた粘土から最初の人間を創造した 。この行為は人類に神聖な要素を与えつつも、その存在目的が神々に奉仕する労働階級であるという事実を明確に確立した。

この創造物語は、人類が愛に満ちた創造の頂点として描かれる他の神話(例えば旧約聖書の創世記 )とは根本的に異なる。シュメールのモデルは、神々が主人であり、人間は彼らを養うために創造された労働者であるという、実利的で階層的な関係性を確立している 。この世界観は、後のエンリルの行動を理解する上で極めて重要な文脈となる。

人類が奴隷種族として創造されたというこの神話は、地上の社会構造を正当化するための強力な神聖な憲章として機能した。人類の宇宙における目的が神々のために働くことであるならば、大多数の人間が、神々の代理人である王や神殿の神官のために働くことは、神聖に定められた自然な秩序となる。この神話は、大量の労働力に依存する厳格な階層社会を自然なものとして神聖化し、「なぜ我々はかくも苦労しなければならないのか?」という問いに対し、「我々はそのために作られたからだ」という答えを提供することで、社会秩序を強化し、異議を唱えることを抑制したのである 。

第5節 大洪水:人類の運命を巡る意志の衝突

メソポタミアの大洪水神話(『ジウスドラ神話』、『アトラ・ハシース叙事詩』、『ギルガメシュ叙事詩』に保存されている)は、エンリルの秩序への渇望と、エンキの自らの被造物への慈悲との間の最終的な対決を象徴している。

エンリルが人類の絶滅を決意した理由は、彼らの「騒がしさ」が彼の眠りを妨げたからであった 。この一見些細な動機は、人口過剰がもたらす混沌や人間文明の無秩序さが、エンリルの pristine な秩序感を損なったことの比喩である可能性が高い。

エンキは、人類に計画を直接明かさないという神々の誓いに縛られていたため、信奉者(ジウスドラ、アトラ・ハシース、ウトナピシュティム)の小屋の葦の壁に語りかけるという巧妙な方法でこれを回避した。彼は巨大な船を建造し、家族と「すべての生き物の種」を救うよう指示を与えた 。

洪水が引き、エンリルが生存者を発見したとき、彼は激怒した。しかしエンキは自らの行動を弁護し、より持続可能な人口抑制策を主張して、最終的に人類の存続を確保した 。この出来事は、破壊者エンリルと保護者エンキという、二神の元型的な役割を決定的なものとした。

第二部 現代の再解釈:神々から地球外生命体へ

この部では、学術的な神話学から、現代の「都市伝説」やスピリチュアルな解釈へと移行し、特にゼカリア・シッチンが提唱した影響力のある説に焦点を当てる。

第6節 アヌンナキと古代宇宙飛行士説

ゼカリア・シッチン(1920-2010)は、1976年に出版された『第12番惑星』を皮切りとする「地球年代記」シリーズによって、古代宇宙飛行士説を広く普及させた作家である 。彼の中心的な主張は、シュメールの神々、すなわちアヌンナキは、神話上の存在ではなく、3600年の楕円軌道を持つ我々の太陽系の第12番惑星「ニビル」からやって来た、実在の地球外生命体であるというものだった 。

シッチンの説によれば、約45万年前にアヌンナキは、ニビルの deteriorating な大気を修復するために必要な金を採掘するという特定の任務を帯びて地球に来訪した 。

第7節 シッチンの宇宙叙事詩におけるエンリルとエンキ

シッチンはシュメールの神々を、この地球外探査ミッションの司令部として再解釈した。アンはニビルにいる遠い王であり、地球における中心的な対立は、彼の二人の息子、地球ミッションの司令官エンリルと、主席科学者であり最初に地球に降り立ったエンキとの間で繰り広げられる 。

この枠組みにおいて、エンリルは厳格で実利的、かつ権威主義的な軍事指導者として描かれる。彼は任務の成功のみに焦点を当て、地球上の創造物(人類を含む)を道具か障害物と見なしている。彼の過酷さは神の怒りではなく、ロジスティクス上の冷酷さとして説明される 。

一方、エンキは聡明でありながらも情け深い科学技術部門の長として位置づけられる。彼は自らの創造物に対して父性的な愛情を抱き、その秘密の保護者となる。そして、人間という労働者の倫理的な扱いを巡って、兄エンリルと頻繁に衝突する 。

第8節 人類起源の再訪:遺伝子工学と「奴隷種族」

シッチンの最も影響力のある主張は、人類創造物語の再解釈である。彼は、『アトラ・ハシース叙事詩』の物語は、遺伝子工学プロジェクトを薄いベールで覆った記録であると主張した。アヌンナキの鉱山労働者たちが反乱を起こした(イギギの反乱に相当)際、エンキは原始的な労働者「ルル・アメル」を創り出すことを提案した 。

「粘土」と神の「血」を混ぜ合わせるという記述は、エンキと医療主任のニンティ(ニンフルサグ)が、地球の原人(ホモ・エレクトス)の卵子とアヌンナキの遺伝子を混合してホモ・サピエンスを創り出した過程として読み替えられた 。この説における人類の存在目的は、金を採掘するための遺伝子操作された奴隷種族であると、明確に定義されている 。

第9節 スピリチュアルな統合:アヌンナキ、レプティリアン、プレアデス、そしてアセンション

この節では、シッチンのアヌンナキ物語が、より広範なニューエイジ、スピリチュアル、そして陰謀論的な思想体系にどのように吸収されていったかを探る。シッチンの説は、多くの disparate な思想を結びつける基礎的な「歴史」として機能している。

エンリルとエンキの二元論は、宇宙的な善悪二元論の完璧なテンプレートを提供した。エンリルとその一派は、人類を奴隷状態に留めようとする、権力欲の強いレプティリアンのような悪意ある宇宙人種としばしば同一視される 。

対照的に、エンキとその血統は、人類が支配から脱却し、より高次の意識次元へと霊的に進化する「アセンション」を達成するのを助けているとされる、プレアデス星人のような慈悲深く霊的に進化した宇宙人と関連付けられることが多い 。

この統合された世界観において、人類の歴史はこれら二つの宇宙人派閥間の代理戦争として描かれる。エンキは禁じられた知識と啓蒙をもたらす「ルシファー」的な存在であり、エンリルは盲目的な服従を要求する旧約聖書の専制的な「神」となる。

この現代的な枠組み全体は、一種の現代的グノーシス主義である。それは、(1) 物質世界は劣った悪意ある神(エンリル/レプティリアン)によって作られた牢獄である、(2) 人類は内に神聖な火花(エンキ由来のアヌンナキのDNA)を宿している、(3) 救済は信仰ではなく、救世主的存在(エンキ/プレアデス星人)によって明らかにされる「グノーシス(秘密の知識)」によってもたらされる、(4) この知識によって人は物質的な牢獄を超越できる(アセンション)、という構造を持つ。シッチンの著作は、意図的か否かにかかわらず、人類の歴史上最も古くから繰り返されてきた霊的な反逆物語の一つに、SF的な脚本を提供したのである。

第三部 多角的な分析:神話、心理、そして意味の探求

この最終部では、古代と現代の物語を橋渡しし、これらの物語が持つ永続的な力の根底にある理由を探る、批判的かつ分析的な視点を提供する。

第10節 物語の架橋:収束点と分岐点

比較表:シュメール神話の学術的理解 vs. シッチンの解釈

| 項目 | 学術的理解(歴史学・考古学) | ゼカリア・シッチンの理解 |

|---|---|---|

| 資料の位置づけ | 楔形文字文書は神話・宗教詩・王権正当化のテキスト | シュメール文書は事実の記録であり、隠された歴史を示す |

| 神々(アヌンナキ) | 多神教の神々。自然現象・社会制度を神格化した存在 | 宇宙から来た高度文明の異星人。惑星ニビルから飛来した「アヌンナキ」 |

| 人類創造 | 神々の労働を助けるため、エンキと女神ニンフルサグが粘土から人を創造(象徴的神話) | アヌンナキが遺伝子操作で「労働奴隷」として人間を創造 |

| メ(Me) | 神が持つ「秩序」「文明の原理」。文化的・宗教的象徴 | 失われた科学技術や宇宙の法則を指すものと解釈(古代テクノロジー説) |

| 洪水神話 | 神々の決定(人間が多すぎ騒がしいため)で洪水。エンキが人類を救済 | ニビルの接近や異星人の判断による「計画的な人類リセット」 |

| 神々の寿命 | 神話的に「永遠」だが、これは象徴表現 | アヌンナキは実際に長寿の異星人(自転周期・寿命の違いによる) |

| 王権の由来 | 神々から授与された正統性を示す宗教的概念 | アヌンナキが地上に王を立て、自分たちの代理人として支配させた |

| 文献解釈の方法 | 文脈・言語学・考古学に基づいた慎重な解釈 | 楔形文字を独自に再解釈し、「公式学界は真実を隠している」と主張 |

| 評価 | 神話学・歴史学として広く認められる体系 | 学術的裏付けは乏しく、「疑似考古学(pseudoscience)」と批判される一方、一般読者には人気 |

第11節 批判的視点:疑似科学、語源学、そして学術的コンセンサス

主流の学術界および科学界のコンセンサスは、シッチンの著作を圧倒的に疑似科学として退けている 。

具体的な批判点は多岐にわたる。シュメール語やアッカド語の専門家たちは、シッチンの翻訳が素人レベルであり、古代の単語に現代的な意味を強引に当てはめることが多いと指摘している 。例えば、彼が「DIN.GIR」を多段式ロケットと解釈したのは、根拠のない我田引水的な解釈と見なされている 。また、彼が12個の惑星を持つ太陽系を示していると主張した有名な円筒印章VA 243についても、専門家は中央のシンボルを太陽ではなく恒星と特定し、シュメール人が知っていた惑星は5つだけであったと反論している 。最も根本的な批判は、シッチンが神話的テクストを、その寓話的、比喩的、宗教的な性質を無視して、文字通りの歴史的・科学的文書として読むという方法論的な誤りにある 。

第12節 信念の心理学:なぜ古代の神々は宇宙人として今も響くのか

古代宇宙飛行士説が人気を博す背景には、心理的および社会学的な要因が存在する。世俗化が進む現代社会において、このような理論は、伝統的な神話と同じ心理的ニーズを満たす壮大な人類起源の物語を提供する。しかし、それは科学技術(遺伝子工学、宇宙旅行)の言葉を用いるため、現代の聴衆にとってより説得力があるように感じられるのである 。

この信念を駆動するいくつかの主要な心理的要因が挙げられる。第一に、政府、科学、メディアといった主流の権威に対する不信感である 。古代宇宙飛行士説は、「あなたが歴史や宗教について教えられてきたことはすべて嘘だ」という、究極の不信の物語である。第二に、秘密の知識(グノーシス)への欲求である。このような理論を信じることは、力と独自性の感覚を与える。信者はもはや一般知識の受動的な受け手ではなく、深遠な秘密を知る者となり、無知な大衆から自らを区別することができる 。第三に、パターンを見出し、物事の背後に意図を持つ主体を仮定する人間の脳の傾向(パターン認識とエージェンシー検出)である。複雑な歴史的出来事が、混沌や偶然、複雑な社会的勢力の結果であると受け入れるよりも、強力な主体(宇宙人)による秘密の計画の結果であると信じる方が、心理的にはしばしば単純である 。

結論:管理と解放という永続する元型

本報告書の分析を統合すると、エンリルとエンキの物語が持つ永続的な魅力は、その強力な元型的な核心、すなわち権威主義的な管理(エンリル)と解放的な知恵(エンキ)との間の闘争にあると結論付けられる。

秩序と創造性、専制と自由、無知と啓蒙というこの根源的な対立は、時代を超越している。彼らが人類の「騒がしさ」を巡って争う神々として描かれようと、遺伝子実験を巡って戦争を繰り広げる地球外生命体として描かれようと、エンリルとエンキは強力な現代神話として機能し続けている。彼らの物語は、権力、我々の起源、そして人類の未来に関する我々の最も深い不安と希望を投影するためのキャンバスとして、今なお存在しているのである。

シュメール神話と旧約聖書「創世記」の比較分析:文化的伝播と神学的変容

序論:古代オリエントの二つの源流

本報告書は、人類最古の文明の一つであるシュメールに源流を持つメソポタミア神話体系と、ユダヤ教およびキリスト教の聖典の中核をなす旧約聖書「創世記」との間に見られる顕著な物語的類似性を比較分析し、その関連性の本質を多角的に解明することを目的とする。古代オリエントという共通の文化的土壌から生まれた二つの偉大な物語群は、天地創造、大洪水、楽園からの追放といった普遍的なテーマを共有している。本報告書は、これらのモチーフの単なる借用関係の指摘に留まらず、文化的伝播の過程で生じた神学的・思想的な「変容」と、時には意図的な「対立」のダイナミズムを明らかにすることを目指す。

歴史的背景として、まずメソポタミア文明の潮流を概観する必要がある。紀元前4千年紀、チグリス・ユーフラテス川流域に誕生したシュメール文明は、楔形文字の発明、都市国家の形成、そして壮大な神話体系の構築など、人類史における画期的な成果を成し遂げた 。彼らが粘土板に刻んだ神々の物語は、口承の時代を経て、後のアッカド、バビロニア、アッシリアといったセム系民族に継承・発展させられた 。これにより、メソポタミア神話は古代オリエント世界全体に広範な文化的影響を及ぼす、一つの巨大な源流となった 。

一方、古代イスラエル民族は、地理的にメソポタミアとエジプトという二大文明の狭間に位置し、その歴史を通じて両文明から多大な影響を受けつつ、独自の道を歩んだ。特に、彼らが定住したカナン地方の諸文化、例えばウガリットで発見された神話群との深い関わりは、旧約聖書の言語や思想形成に無視できない痕跡を残している 。このような複雑な文化的交差点の中で、イスラエル民族は唯一神ヤハウェへの信仰を徐々に純化させ、確立していった。

本報告書の分析枠組みとして、以下の四つの主要なモチーフを取り上げる。「創造神話」「大洪水伝説」「楽園と不死性の喪失」「天への挑戦」。これらのテーマについて、メソポタミア側の主要なテキスト(特にバビロニア創世叙事詩『エヌマ・エリシュ』や『ギルガメシュ叙事詩』)と、「創世記」の記述を詳細に比較対照する。この比較を通じて、それぞれの物語の背後にある神観、人間観、世界観の根本的な差異を浮き彫りにする。最終的に本報告書が目指すのは、「創世記」の記者たちが、先行するメソポタミア神話の強力な物語的モチーフを、いかにして自らの唯一神信仰の神学体系に取り込み、あるいはそれに対抗する形で批判的に再構築したのか、その知的かつ宗教的な格闘の軌跡を明らかにすることである。

第1部:世界の始まり ― 創造神話の比較分析

世界の起源と人間の誕生に関する物語は、あらゆる文化の根源的な問いに対する応答である。メソポタミア神話と旧約聖書「創世記」は、この問いに対して、表面的には類似しつつも、その本質において全く異なる宇宙観を提示する。メソポタミアの多神教的世界が神々の闘争と葛藤の中から混沌と秩序を生み出すのに対し、「創世記」は唯一の超越神がその絶対的な意志と言葉によって、平和的かつ秩序だった世界を創造する様を描き出す。この対比は、両文化の神観と人間観の根源的な違いを映し出している。

1.1 混沌から秩序へ:原初の状態

世界の始まりを「水」に満ちた混沌状態として描く点は、両神話体系に共通する顕著な特徴である。しかし、その「水」の捉え方には決定的な違いが存在する。

シュメール神話において、最も原初的な存在は「原初の海」を神格化した女神ナンムであった 。この観念は、後のバビロニア創世叙事詩『エヌマ・エリシュ』において、より洗練された形で体系化される。そこでは、世界はまだ名づけられておらず、男神アプスー(真水の海)と女神ティアマト(塩水の海)という二つの巨大な水塊が混ざり合う状態から始まる 。この二神の交合によって、ラフムとラハムをはじめとする次世代の神々が誕生する。ここでの「水」は、単なる物質ではなく、生命を生み出す力を持つ能動的で神格化された存在である。世界は、これらの神格化された自然要素のダイナミックな相互作用、すなわち生成のプロセスを通じて形作られていく。

一方、「創世記」の冒頭(1章1-2節)は、「はじめに神は天と地を創造された。地は混沌であって、闇が淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた」と記述する 。ここにも「水」と「闇」という混沌のモチーフが見られるが、その性格はメソポタミア神話とは根本的に異なる。創世記における「水」や「闇」、「淵(ヘブライ語でテホム)」は、ティアマトとの言語的な類似性が指摘されることもあるが、神格を一切持たない 。それらは神と対立する力ではなく、神の創造行為の対象となる、受動的で非人格的な原初物質として描かれている 。神の霊は、この混沌とした物質の上にあり、それを支配し、これから秩序ある世界を創造する主体として、初めから絶対的な超越性をもって存在している。

1.2 神々の宇宙と唯一神の世界

原初の混沌から秩序ある世界がいかにして生まれたか、その創造のプロセスにおいて、両者の世界観の差異は一層明確になる。『エヌマ・エリシュ』が描くのは、世代間の対立と宇宙的な闘争のドラマである。

『エヌマ・エリシュ』では、アプスーとティアマトから生まれた若い神々が立てる騒音が、原初の神々の安息を妨げる 。これに苛立ったアプスーは、彼らを滅ぼそうと企てるが、逆に知恵の神エア(シュメールのエンキ神に相当)の魔術によって殺害されてしまう 。夫の死への復讐を誓ったティアマトは、巨大な怪物たちからなる軍団を組織し、神々の世界に戦いを挑む。この宇宙的危機に際し、神々はエアの子マルドゥクを彼らの王として選び、全権を委ねる 。マルドゥクはティアマトとの壮絶な一騎打ちの末、彼女を打ち破り、その巨大な死体を二つに引き裂いて、一方を天に、もう一方を地として世界を創造した 。この物語において、創造とは闘争と勝利の必然的な帰結であり、世界の秩序は神々の権力闘争と暴力によって、いわば血塗られた形で確立されるのである。

これに対し、「創世記」が描く創造の光景は、静謐さと荘厳さに満ちている。ヤハウェ神は、マルドゥクのような敵対者を必要としない。神はただ「光あれ」と命じるだけで、その言葉がそのまま現実となる 。創造のプロセスは、6日間にわたる秩序だった段階として描かれる。第一日に光と闇、第二日に天、第三日に地と海と植物、というように、世界は論理的な順序で構築されていく 。そして、各段階の終わりには「神はそれを見て、良しとされた」という句が繰り返され、被造世界の根源的な善性が強調される 。この描写は、闘争や葛藤を一切排除し、神の絶対的な主権と超越性、そしてその意志の完全性を神学的に主張するものである。バビロニアの神々が世界の秩序を維持するために絶えず努力しなければならないのに対し、「創世記」の神は、その言葉一つで完全な秩序を確立する、絶対的な創造主として描かれている。

1.3 人間の創造:その目的と本質

世界創造の物語に続き、人類の起源を語る段になると、両者の人間観における深い溝が明らかになる。人間の存在理由とその本質について、メソポタミア神話と「創世記」は対照的な答えを提示する。

メソポタミアの神話体系において、人間の創造は神々の都合から生じている。シュメール神話では、神々の数が増えるにつれて、運河の維持や農作業といった労働が彼らの負担となった。神々が労働の苦役に対して不平を漏らし始めたため、知恵の神エンキが、神々に代わって奉仕する存在として人間を創造することを提案した 。『エヌマ・エリシュ』では、このモチーフがさらに劇的に描かれる。マルドゥクは、ティアマト軍の指揮官であった神キングーを処刑し、その血を粘土に混ぜて人間を創造する 。人間の創造目的は明確に「神々の労働を肩代わりさせ、神々を尊崇させること」にある 。ここでの人間は、本質的に神々の奴隷であり、その存在価値は神々への奉仕という機能によって完全に規定されている。

一方、「創世記」における人間の創造は、6日間の創造のプロセスの最終段階、すなわちその頂点として位置づけられる 。神は「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造ろう」(創世記 1:26)と宣言し、人間を他のいかなる被造物とも異なる特別な存在、「神の似姿(Imago Dei)」として創造する 。創造の素材は「土のちり」という謙虚なものであるが、神がその鼻に「命の息」を吹き込むことによって、人間は単なる物質的存在を超えた「生きた者」となる 。人間に与えられた使命は、神々の労働を肩代わりすることではない。神は人間に「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を治めよ」(創世記 1:28)と命じる。これは、人間が神の代理人として、被造世界全体を責任をもって管理し、治めるという崇高な役割を託されたことを意味する 。メソポタミアの人間が神々の足元にひれ伏す奴隷であるのに対し、「創世記」の人間は、神との対話のパートナーであり、世界の管理者として創造されているのである。

この人間観の根本的な違いは、単なる神学上の相違に留まらない。それは、人間の尊厳と価値に関する革命的な転換を示唆している。メソポタミアの神話が、絶対的な王権のもとで人々が奉仕する階層社会を反映しているとすれば、「創世記」の物語は、すべての人間に神から与えられた本質的な価値と責任があるという思想の萌芽を内包している。この思想は、後のユダヤ教、キリスト教、イスラム教を通じて西洋文明の根幹を形成し、人権思想や個人の尊厳といった近代的価値観の遠い源流となった。メソポタミア神話から「創世記」への転換は、人類の自己認識における重大なパラダイムシフトの起点と見なすことができる。

この比較から浮かび上がるのは、「創世記」の創造物語が、単にイスラエル民族の起源を語るだけでなく、周辺世界の支配的な神話、特にバビロニアの『エヌマ・エリシュ』に対する意図的な神学的論駁(ポールミック)として機能しているという点である。バビロン捕囚期(紀元前6世紀)に活動したとされる聖書記者(特に祭司記者)は、捕囚先の地でバビロニアの壮大な創世神話に触れ、それがイスラエルの民の信仰を揺るがす脅威となり得ることを認識していた 。そこで彼らは、バビロニア神話の物語構造やモチーフを意図的に借用しつつ、その内容を一つ一つヤハウェ信仰の観点から「訂正」し、反論を展開した。例えば、バビロニアでは神々として崇拝されていた太陽や月を、「創世記」では神が創造した単なる「二つの大きな光る物」として記述し 、ティアマトのような神格化された海の怪物を、神が創造した多くの被造物の一つである「大きな怪物」として格下げしている 。これは、自然界の力を脱神話化し、唯一の超越神ヤハウェの絶対的な主権を宣言する、高度に洗練された神学的主張なのである。

第2部:人類の破滅と再生 ― 大洪水伝説の系譜

人類をほぼ絶滅させる大洪水が起こり、一人の義人とその家族だけが神の警告によって巨大な方舟を建造し、動物たちと共に生き延びるという物語は、古代オリエント世界で広く共有されていた強力な神話的モチーフである。特に、メソポタミアの『ギルガメシュ叙事詩』に挿入されたウトナピシュティムの物語と、旧約聖書「創世記」の「ノアの箱舟」の物語との間には、偶然では説明できないほど詳細な構造的類似性が存在する。しかし、この驚くべき類似性の背後には、洪水の原因、神々の性格、そして物語の結末における神学的・倫理的な動機の根本的な違いが横たわっている。

2.1 洪水の原因:神々の気まぐれと人間の罪

物語の根幹をなす「なぜ洪水が起こされたのか」という問いに対し、メソポタミア神話と「創世記」は対照的な答えを用意している。

メソポタミアの伝承、特に『ギルガメシュ叙事詩』の原型となった『アトラ・ハシース叙事詩』によれば、神々、特に最高神エンリルが洪水を起こした動機は、地上に増えすぎた人間が立てる騒音が、神々の眠りを妨げたからであった 。これは、人間の道徳的な善悪を問うものではなく、神々の個人的な不快感や気まぐれに基づく、極めて人間中心的な動機である 。神々の決定は、倫理的な熟慮の結果ではなく、むしろ衝動的な反応に近い。この描写は、人間が予測不可能な神々の力に翻弄される存在であるという、メソポタミアの世界観を色濃く反映している。

一方、「創世記」6章は、洪水が神の気まぐれではなく、明確な倫理的理由に基づいていたことを強調する。「主は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思い計っているのを御覧になった」(創世記 6:5) 。神は「人を造ったことを後悔し、心を痛め」、地上から悪を一掃するために洪水を決意する 。ここでの洪水は、地上に蔓延した暴力と道徳的腐敗に対する、神の義なる裁きとして厳密に位置づけられている。神の行動は、感情的な怒りだけでなく、宇宙の道徳的秩序を回復しようとする意志に基づいている。この動機の違いは、神の性格描写における根本的な差異を示している。

2.2 方舟の英雄:ウトナピシュティムとノア

洪水の原因は異なれど、その後の物語の展開は、両者で驚くほど酷似している。その構造的な一致は、両者が共通の神話的源流から派生したことを強く示唆している。

- 神による警告: 一人の男が、来たるべき大災害について神から秘密裏に警告を受ける。ウトナピシュティムは、人間の滅亡を憐れんだ知恵の神エア(エンキ)から、夢の中で葦の壁を通して計画を知らされる 。ノアは、唯一の神ヤハウェから直接語りかけられ、契約の民を存続させるための指示を受ける 。

- 方舟の建造: 神は、方舟の具体的な寸法、構造(階層や部屋)、そして防水のための材質(アスファルトや木のタール)に至るまで、詳細な指示を与える 。

- 乗船者: 主人公は、自身の家族と、「すべての生き物の種」を保存するために、あらゆる動物のつがいを方舟に乗せるよう命じられる 。ウトナピシュティムは職人たちも乗船させるが、ノアの物語では家族8人のみが言及される 。

- 洪水の到来: 警告通りに激しい嵐と雨が始まり、地上のすべての生命が絶滅する 。メソポタミア版では7日7夜、聖書では40日40夜雨が降り続いたとされる 。

- 山への漂着: 洪水が引き始めると、方舟は山の頂に漂着する。『ギルガメシュ叙事詩』ではニシル山、「創世記」ではアララト山とされている 。

- 鳥の派遣: 英雄は、水が引いて乾いた土地が現れたかを確認するために、方舟の窓から鳥を放つ。ウトナピシュティムはまず鳩を、次にツバメを、最後に大鴉を放つ 。ノアはまず鴉を、次に鳩を3回にわたって放つ 。特に、2度目に放たれた鳩がオリーブの若葉をくわえて戻ってくる場面は、和解と新たな始まりの象徴として、両文化圏を超えて広く知られるモチーフとなった 。

- 感謝の儀式: 無事に上陸した英雄は、まず祭壇を築き、神々への感謝のしるしとして犠牲の動物を捧げる。神々はその芳しい香りを嗅いで喜ぶ 。『ギルガメシュ叙事詩』では、飢えていた神々が「蠅のように」犠牲に群がったと生々しく描写される。

2.3 結末の差異:不死の獲得と神の契約

物語の結末において、両者の神学的意図の違いが最も明確に現れる。

メソポタミアの物語では、洪水の惨状を見た神々は自らの行いを後悔し、恐怖に震える。生き残りがいたことに一度は激怒したエンリルも、エア神になだめられ、最終的にウトナピシュティムとその妻に永遠の生命を与え、神々の仲間入りをさせることで償いをする 。ここでの救済は、英雄個人に対する特権的な報酬であり、人類全体の運命を変えるものではない。世界は再び人間の騒々しさで満ち、神々の気まぐれな裁きが繰り返される可能性を残したままである。

一方、「創世記」の結末は、全く異なる次元の和解を描く。神はノアとその家族を祝福し、「生めよ、増えよ、地に満ちよ」という最初の創造の祝福を更新する 。そして、神はノア個人だけでなく、その子孫、さらには「地上のすべての肉なるもの」と永遠の契約を結ぶ 。神は、二度と洪水によって全生物を滅ぼすことはしないと約束し、その契約の目に見える「しるし」として、天に虹をかける 。ここでの救済は、個人的なものではなく、普遍的で宇宙的なものである。それは、神と被造世界との間に、予測可能で安定した新しい関係を確立する。虹は、神の裁きと慈悲の両方を記憶させる、永遠の約束の象徴となる。

洪水関連の比較

| 項目 | メソポタミア神話(シュメール・バビロニア) | 旧約聖書(創世記6–9章) | エノク書(特に一エノク) |

|---|---|---|---|

| 洪水の原因 | 人間が増えすぎて「騒がしかった」ため神々が安眠できず、エンリルが殲滅を決定 | 人間の悪と暴虐が地に満ち、神が後悔して裁きを下す | 天使(ウォッチャーズ)が人間と交わり巨人(ネフィリム)を生み、暴虐・人食いが横行、禁断の知識も広まった |

| 洪水を起こした主体 | エンリルを中心とする神々の会議 | ヤハウェ(唯一神) | 至高者(神)、大天使たちが裁きとして実行 |

| 洪水の警告者 | エンキ(知恵の神)が人間に密告 | 神が直接ノアに語る | 天使ウリエルがノアに告げる |

| 生き残る人物 | アトラハシス/ジウスドラ/ウトナピシュティム(伝承によって異なる) | ノアとその家族 | ノアとその家族 |

| 船の描写 | 巨大な立方体/円筒形(文献によって違う)。アスファルトで防水 | 長さ比率が詳細に規定された方舟(長さ300キュビト、幅50、深さ30) | 聖書に準拠、方舟を造らせる |

| 洪水の期間 | 6日6晩、または7日7晩(叙事詩によって異なる) | 40日40夜の雨+150日間の大水 | 聖書と同系の描写。期間よりも「原因(巨人の罪)」が強調される |

| 洪水後の展開 | 生存者は神々に供物を捧げ、神々が香りに惹かれて和解。寿命制限など人口調整が導入される | ノアが祭壇を築き、神が契約を結ぶ(虹がその徴)。再び全地を滅ぼさないと約束 | 巨人は滅びるが、その霊は悪霊となり、人類に害を及ぼし続ける。終末論的な余韻を残す |

| 象徴的意味 | 神々の気まぐれ・利害対立を反映。人間は神々の下僕 | 道徳的意味が強調され、人間の悪への神の裁きと新しい契約 | 堕天使と巨人の滅亡=霊的浄化。洪水は「霊的戦争」の一部として描かれる |

洪水に関するゼカリアセッチン説

| 観点 | 学術的シュメール神話 | ゼカリア・シッチン説 |

|---|---|---|

| 洪水の原因 | 人間の騒音・増加に神々が怒った | ニビル星の接近による地球規模の自然災害 |

| 神々の意図 | 人類を滅ぼして静けさを取り戻す | アヌンナキは人類を救わず、労働用の失敗作とみなす |

| 救済者 | エンキが人類に舟を作らせる | エンキ(科学者的立場)がノアに警告し、人類の種を残す |

| 洪水の意味 | 神々と人間の関係のリセット | 宇宙存在による地球改造史の一イベント |

人類堕落プロセスの比較

| 観点 | シュメール神話 | 旧約聖書(創世記) | エノク書(1エノク) |

|---|---|---|---|

| 初期状態のイメージ | 神々に仕えるために人間が創造される。一部には病なき楽園(ディルムン)モチーフ。 | エデンの園で神との親密な交わり。善悪の知識の木の禁令あり。 | 天上秩序が整い、天使的存在(見張りたち)も配される。 |

| 堕落の主因 | 「人間が騒がしすぎる」など、秩序破壊/過剰が主因(道徳より騒擾・不均衡)。また王の傲慢(アガデの呪い等)。 | 神の命令違反(不服従):禁断の木の実を食べる。続いて暴力・悪が地に満ちる(創6)。 | 堕天使(見張り)の降下と禁じられた知の教授(武器、呪術、美容術、占星など)+人間女性との交わり→巨人ネフィリム誕生→暴虐・汚染。 |

| 主たるアクター | エンリル(秩序・王権)/エンキ(知恵・救済)。人間は神々の安寧を乱す存在になり得る。 | ヤハウェ(唯一神)と人間(アダム&エバ→人類)。のちに「神の子ら」モチーフも(創6:1-4)。 | 至高者(神)、見張り(堕天使)、巨人ネフィリム、人間。 |

| 具体的トリガー | 人の数・騒音の増大(エンリルの怒り)。一部伝承で言語混乱(かつて一つだった言語が乱される)も示唆。 | 禁令違反(創3)→労苦・死・楽園追放。暴力の増大(創6)→洪水。バベル(創11)→言語分断。 | 禁断知の流入と種族混淆(見張り×女性)。巨人の暴虐・血の濁り→世界の汚染。 |

| 神の裁き | 洪水(エンリルが決定)。ただしエンキが**生存者(ジウスドラ等)**を救う。 | 洪水(ノア物語)。楽園追放・寿命短縮・出産苦・労苦、バベルでの言語分断。 | 洪水で浄化。見張りは地獄/奈落へ拘禁、巨人は滅び、その霊が悪霊となる。 |

| 洪水・裁き後の処置 | 寿命短縮・病・不妊などで人口・騒擾を抑制(エンキの提案)。 | 神は虹の契約で再洪水の否定。倫理契約が強調。 | 最終的に終末的裁き・義人の回復・コスモスの正秩序回復が見通される。 |

| 「知」の位置づけ | 文明の「メ」は本来神の秩序ツール。人間側の過剰が問題化。 | 「善悪の知」は神の主権領域。違反=秩序転倒。 | 禁断知(武器・魔術・占星)の漏出が堕落の直因。知は倫理的に危険。 |

| 人間観 | 神々に奉仕する存在。秩序維持が善、騒擾は悪。 | 神の似像で創造されるが、自由意志による不服従が堕落の鍵。 | 人間は影響を受けやすく、**外部超越者(見張り)**の介入で急速に堕落。 |

人間堕落の物語:旧約聖書・シュメール神話・エノク書の比較研究

古代の宗教文献および神話体系において、人間の堕落に関する物語は、人類の道徳的・精神的衰退を説明する重要な主題として繰り返し現れている。本研究では、旧約聖書(特に創世記)、シュメール神話(メソポタミア文明)、およびエノク書という三つの異なる伝統における人間堕落の物語を詳細に比較分析する。これらの文献は、それぞれ異なる文化的・歴史的背景から生まれたものの、人間の原初的純真さから道徳的堕落への転落という共通のテーマを扱っている。興味深いことに、これらの物語間には顕著な類似性と相互影響が見られ、特にメソポタミア文明が後の宗教的伝統に与えた影響は学術的に広く認められている。^1^3

Adam and Eve with God in the Garden of Eden surrounded by animals representing the biblical story of the Fall.

旧約聖書における人間堕落の叙述

創世記の堕落物語の基本構造

旧約聖書の創世記2-3章に記された人間堕落の物語は、キリスト教およびユダヤ教の原罪理解の基礎となっている。この物語の中心的要素は以下の通りである:

神は最初の人間アダムを土から形作り、その鼻に命の息を吹き入れて生きる魂とした。その後、神はエデンの園を設けてアダムをそこに置き、園の管理と維持を任せた。園の中央には「生命の木」と「善悪の知識の木」の二本の木があり、神はアダムに対して善悪の知識の木からは決して食べてはならないと命じた。違反すれば必ず死ぬであろうと警告された。

その後、神はアダムの助け手としてエバを創造した。蛇がエバに近づき、善悪の知識の木の実を食べても死なないと誘惑し、むしろ神のようになれると唆した。エバは実を取って食べ、アダムにも与えて彼も食べた。

堕落の結果と神の裁き

この違反行為の結果として、アダムとエバは自らの裸を恥じるようになり、神から隠れるようになった。神は彼らを呼び出して審問し、蛇、女、男それぞれに罰を宣告した。蛇は腹で這うようになり、女は出産の苦痛と男への従属を受け、男は土地の呪いと労働の困難を負うことになった。

最終的に、神は生命の木の実も食べて永遠に生きることを恐れ、アダムとエバをエデンの園から追放した。園の東には智天使と回転する炎の剣が置かれ、生命の木への道が封鎖された。

神学的解釈の発展

この物語は後の神学的伝統において「原罪」の教義として発展し、全人類が生まれながらにして罪の性質を持つという理解の基礎となった。アウグスティヌスは、エバは惑わされて罪を犯したが、アダムは妻に譲歩したために罪を犯したと解釈した。この物語は、人間の道徳的責任、自由意志の乱用、そして神の主権に対する反逆という普遍的なテーマを提示している。

Adam and Eve in the Garden of Eden with the Tree of Knowledge and various animals symbolizing the biblical story of human fall from grace.

シュメール神話における人間堕落の諸相

アダパ神話:知恵と不死の喪失

シュメール・メソポタミア文明において、人間堕落に最も近い物語はアダパ神話である。知恵の神エア(エンキ)によって創造されたアダパは、豊富な知恵を授けられたものの不死性は与えられなかった。

アダパがある日釣りをしていた時、南風が激しく吹いて彼を海に投げ込んだ。怒ったアダパは南風の翼を折ってしまい、そのため七日間風が吹かなくなった。天の神アヌはこの事態を問題視し、アダパを天界に召喚した。

エアはアダパに助言を与え、天界の門番であるタンムズとギシダに敬意を示すよう指示した。また、アヌから提供される食べ物と飲み物は死の食べ物・死の飲み物であるから拒否するよう警告した。しかし、実際にはアヌはアダパの説明に感銘を受け、永遠の生命の食べ物と飲み物を提供しようとしていた。

アダパはエアの助言に従って食べ物と飲み物を拒否し、その結果として不死性を失った。これにより人類は死すべき存在となった。この神話は、神の欺瞞によって人間が不死性を奪われたという、旧約聖書とは異なる視点を提示している。

エンキとニンフルサグの神話

別のシュメール神話では、水の神エンキと大地母神ニンフルサグの物語が人間堕落の原型を提供している。ディルムンの楽園で、ニンフルサグが八種類の植物を創造した後、エンキがこれらの果実を食べてしまった。怒ったニンフルサグはエンキに致命的な呪いをかけ、八つの異なる臓器や身体部分を患わせた。

最終的にニンフルサグは帰還し、エンキの各患部に対応する治癒の女神を八人創造した。その一人が「ニンティ」(肋骨の女、または生命を創造する女)であった。シュメール語で「ティ」は「肋骨」と「生命」両方の意味を持つことから、この物語は後の旧約聖書のエバ創造物語の原型とされている。

メソポタミアの創造と堕落の宇宙観

メソポタミア文明の創造神話エヌマ・エリシュでは、人類は神々の労働を軽減するために創造されたとされる。この文脈では、人間の堕落は創造の目的からの逸脱として理解される。メソポタミア文学において、人間の苦難や死は神々の意志や自然の摂理として受け入れられる傾向があった。

学者たちは、旧約聖書の創造と堕落の物語の多くがメソポタミア文学の影響を受けていることを指摘している。特に、シュメール王名表の第七番目の王エンメドゥランキと、創世記第五章の第七番目の人物エノクとの類似性は注目すべきである。

エノク書における堕落天使と人間腐敗

ウォッチャー神話の構造

エノク書(第一エノク書)に記される人間堕落の物語は、堕天使ウォッチャー(見張りの天使)による人間界への介入として描かれる。この物語は創世記6章1-4節の「神の子ら」と「人の娘たち」の記述を大幅に拡張したものである。

二百人のウォッチャーがシェミハザとアザゼルの指導の下で天界から地上に降り、人間の女性たちと交わった。この結合から生まれたのがネフィリム(巨人族)であり、彼らは地上で暴力と破壊を引き起こした。

禁断の知識の伝授

ウォッチャーたちは人間との性的結合に加えて、禁じられた知識を人類に教えた。アザゼルは武器製造、化粧品、装身具の技術を教え、他の堕天使たちは魔術、占星術、天文学、薬草学などの知識を伝えた。

エノク書の記述によると、これらの知識の伝授が人類の道徳的腐敗を加速させた。人々は魔術や呪術を実践し、互いに影響を与え合い、操作し合うようになった。この結果として地上には不義と無法が蔓延した。

神の裁きと浄化

神は大天使たちに命じて堕天使たちを罰した。ラファエルはアザゼルを荒野の岩の中に縛り付け、ガブリエルは巨人族を互いに戦わせて滅ぼし、ミカエルはシェミハザとその仲間たちを地下の牢獄に閉じ込めた。

最終的に、地上の腐敗は大洪水によって浄化された。しかし、巨人族の霊は悪霊となって地上に留まり、最後の審判まで人類を悩ませ続けるとされた。

第二神殿時代の神学的意義

エノク書の堕落天使神話は、第二神殿時代(紀元前500年-紀元70年)のユダヤ教黙示文学において重要な位置を占めた。この時代のユダヤ人共同体は、ヘレニズム文化の圧力やセレウコス朝による宗教弾圧に直面しており、エノク書の悪の起源説は現実の苦難を説明する有力な神学的枠組みを提供した。

従来の聖書的理解では、悪や苦難は人間の自由意志の濫用に起因するとされていたが、エノク書は超自然的存在(堕天使)による外来的汚染として悪の起源を説明した。この解釈は、当時のユダヤ人が経験していた外国勢力による圧制と道徳的腐敗を、宇宙的規模での善悪の闘争として理解する視点を提供した。

Classic painting depicting the fallen angels’ descent as described in the Book of Enoch’s Watchers narrative.

三つの伝統の比較分析

構造的類似性と差異

三つの伝統における人間堕落の物語は、いくつかの重要な構造的類似性を示している。第一に、いずれも原初の純真状態から道徳的腐敗への転落を描いている。第二に、知識や智恵の獲得が堕落の契機となっている点も共通している。第三に、神的存在による裁きと罰の要素が含まれている。

しかし、堕落の原因については重要な差異がある。旧約聖書では人間の自由意志による神への不服従が原因とされ、シュメール神話では神々の欺瞞や競争が要因となり、エノク書では超自然的存在(堕天使)の介入が主因とされている。

悪の起源に関する神学的視点

三つの伝統は悪の起源について異なる説明を提供している。創世記の物語は、悪を人間の道徳的選択の結果として位置づけ、個人的責任を強調している。これに対してシュメール神話では、悪や苦難を自然の摂理や神々の意志として受容的に捉える傾向がある。

エノク書のアプローチは最も革新的であり、悪を超自然的存在による外来的汚染として説明している。この視点は、苦難に直面する信仰者に対して、悪は本質的に外部からもたらされたものであり、最終的には神によって根絶されるという希望を提供した。

歴史的・文化的影響関係

学術研究により、これらの物語間の歴史的影響関係が明らかになっている。シュメール・メソポタミア文明の神話は、後のヘブライ文学に深刻な影響を与えた。特に、シュメール王名表の第七番目の王エンメドゥランキと聖書のエノクとの対応関係は、直接的な文学的借用を示唆している。

さらに、エノク書の堕天使神話は、メソポタミアのアプカルル(賢者)伝承を逆転させたパロディーとして理解される。メソポタミアでは、アプカルルは人類に文明の知識をもたらした恩恵的存在とされていたが、エノク書では同様の知識伝授者を邪悪な堕天使として描いている。

神話的モチーフの変容

これらの物語に共通する神話的モチーフの変容過程も注目に値する。「禁断の知識」のモチーフは、シュメール神話では神々の秘密の漏洩として、創世記では神の命令への違反として、エノク書では堕天使による不正な教育として現れている。

「楽園からの追放」のモチーフも、各伝統で異なる意味を持っている。シュメール神話のディルムンからの退去、エデンの園からの追放、そしてエノク書における天界からの堕落は、いずれも完全性から不完全性への移行を象徴している。

Enoch depicted writing a petition concerning the Watchers, surrounded by symbolic elements including mountains, water, fish, birds, and celestial motifs.

比較神話学的考察

普遍的テーマとしての堕落物語

人間堕落の物語は、古代近東文明において広く見られる普遍的テーマであり、人類の実存的条件を説明する神話的枠組みとして機能していた。これらの物語は、なぜ人間が苦難、死、道徳的葛藤を経験するのかという根本的な問いに対する文化的回答を提供している

比較神話学の視点から見ると、これらの物語は人類の集合的無意識や原型的体験を反映している可能性がある。楽園の喪失、知識の代償、神的秩序への反逆といったテーマは、人間の発達過程や社会の成熟過程における普遍的経験を神話的に表現したものと解釈できる。

社会的・政治的機能

これらの堕落物語は、それぞれの社会における道徳的・政治的秩序の正当化にも機能していた。旧約聖書の物語は、ヤハウェの絶対的主権と道徳律の重要性を強調し、イスラエル民族の特別な地位を支える神学的基盤を提供した。

シュメール神話は、王権の神授説や社会階層の正当化に利用された。人間が神々に仕えるために創造されたという理解は、王や祭司による支配の宗教的根拠となった

エノク書の堕落天使神話は、第二神殿時代のユダヤ教内部の宗派的対立や、ヘレニズム文化に対する抵抗を表現する手段として機能した。外来の文化や宗教的実践を堕天使による腐敗として描くことで、純粋なユダヤ教的伝統の価値が強調された。

解釈学的多様性

各伝統内部においても、これらの物語の解釈には多様性が存在していた。ユダヤ教では、創世記の堕落物語を文字通りの歴史として読む立場から、道徳的教訓を含む寓話として理解する立場まで幅広い解釈が展開された。

キリスト教においては、アダムの堕落とキリストによる救済という対比的構造が発展し、原罪教義の神学的基盤となった。エノク書の影響は、初期キリスト教の天使論や悪魔論の発展に重要な役割を果たした。

近現代の学術研究では、これらの物語を古代近東の文化的・宗教的コンテクストにおける文学作品として分析し、その歴史的発展過程や相互影響関係を解明する試みが続けられている。

Symbolic artwork depicting fallen angels or watchers with cosmic and spiritual imagery, inspired by the Book of Enoch’s theme of divine descent.

現代的意義と継続する影響

宗教的伝統における継承

これら三つの伝統における人間堕落の物語は、現代の宗教的実践と神学的思考に継続的な影響を与えている。キリスト教の原罪教義は、人間性理解の根幹をなしており、エノク書の堕天使神話は民間信仰や文学作品において頻繁に参照されている。

ユダヤ教では、これらの物語は道徳的教育や共同体のアイデンティティ形成において重要な役割を果たし続けている。特にハシディズムなどの神秘主義的伝統では、エノク書的な天使論が独自の発展を遂げている。

文学・芸術における表現

人間堕落の物語は、西洋文学や芸術の永続的テーマとなっている。ミルトンの『失楽園』、ゲーテの『ファウスト』、近代の映画や小説など、多様な媒体においてこれらの古代物語の要素が再話され、再解釈されている。

現代のポピュラーカルチャーにおいても、堕天使や禁断の知識、楽園の喪失といったモチーフは繰り返し現れ、人類の道徳的ジレンマや技術文明の危険性を探求する手段として活用されている。

哲学的・倫理的考察

これらの古代物語は、現代の哲学的・倫理的議論にも重要な示唆を提供している。人工知能の発達、遺伝子工学の進歩、環境破壊の問題など、現代文明が直面する課題は、しばしば「禁断の知識」や「人間の限界を超えた行為」という古典的枠組みで論じられている。

特に、科学技術の急速な発展がもたらす倫理的問題は、エノク書の堕天使による知識伝授の物語と共鳴する部分が多い。知識や技術の獲得が必ずしも人類の幸福につながらないという洞察は、現代社会においても重要な示唆を含んでいる。

結論

旧約聖書、シュメール神話、エノク書における人間堕落の物語の比較分析を通じて、古代近東文明における宗教的思考の豊かさと複雑さが明らかになった。これらの物語は、それぞれ異なる文化的背景から生まれながらも、人間の実存的条件に関する共通の関心を反映している。

構造的類似性の発見:三つの伝統すべてにおいて、原初の完全性から道徳的腐敗への転落、知識獲得の代償、神的裁きという共通パターンが確認された。これらの類似性は、人類の普遍的経験を反映していると同時に、文化間の影響関係も示唆している。

歴史的影響関係の解明:学術研究により、シュメール・メソポタミア文明の神話が後のヘブライ文学に深刻な影響を与え、さらにエノク書がこれらの伝統を創造的に再解釈していることが明らかになった。

神学的多様性の理解:悪の起源に関する三つの異なるアプローチ-人間の自由意志の濫用、神的欺瞞、超自然的汚染-は、古代世界における神学的思考の多様性を示している。

継続する現代的意義:これらの古代物語は、現代の宗教的実践、文学・芸術作品、哲学的議論において継続的な影響力を保持しており、人類の道徳的・技術的発展に対する重要な洞察を提供し続けている。

これらの比較研究を通じて、人間堕落の物語は単なる古代の神話ではなく、人類の道徳的意識と社会的秩序の発展を理解するための重要な文化的資源であることが確認された。現代文明が直面する倫理的挑戦に対しても、これらの古典的物語は有意義な視点を提供し続けている。