不老不死

1 三分の一人間のギルガメッシュ

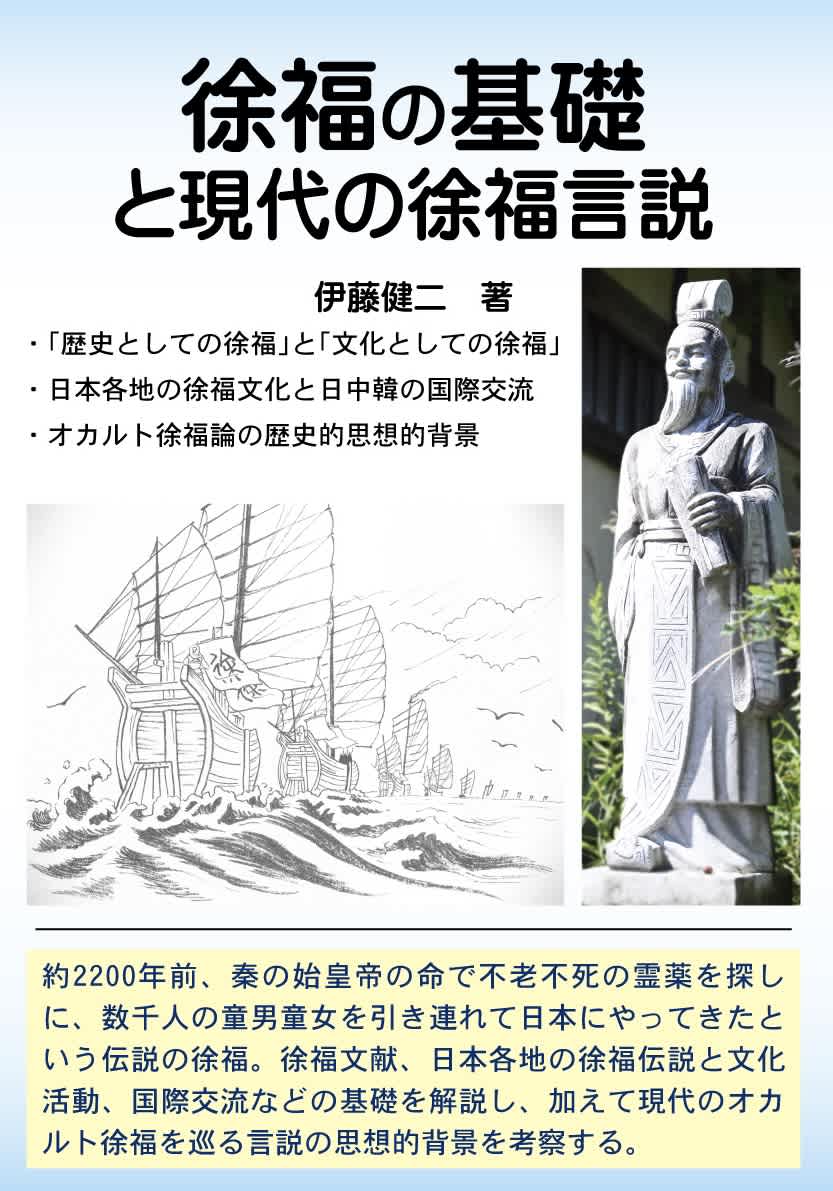

2 秦の始皇帝と徐福

3 八百比丘尼(やおびくに)と人魚の肉

4 4000歳のサンジェルマン伯爵

5 エリクサーと聖杯伝説、賢者の石、中国の外丹と内丹

5 葬送のフリーレンと銀河鉄道999、永遠が失うもの

不老不死の世界:古今東西の伝承から現代科学まで

不老不死への憧れは、人類が歴史を通じて抱き続けてきた永遠のテーマです。老いることなく死なない存在への憧憬は、古代メソポタミア文明から現代のアニメ作品まで、あらゆる文化と時代を貫いて語り継がれています。本稿では、世界各地の伝承や神話、スピリチュアルな思想における不老不死の概念から、伝説的人物サンジェルマン伯爵、現代文化での描かれ方、そして最新の科学研究まで、包括的に探究していきます。

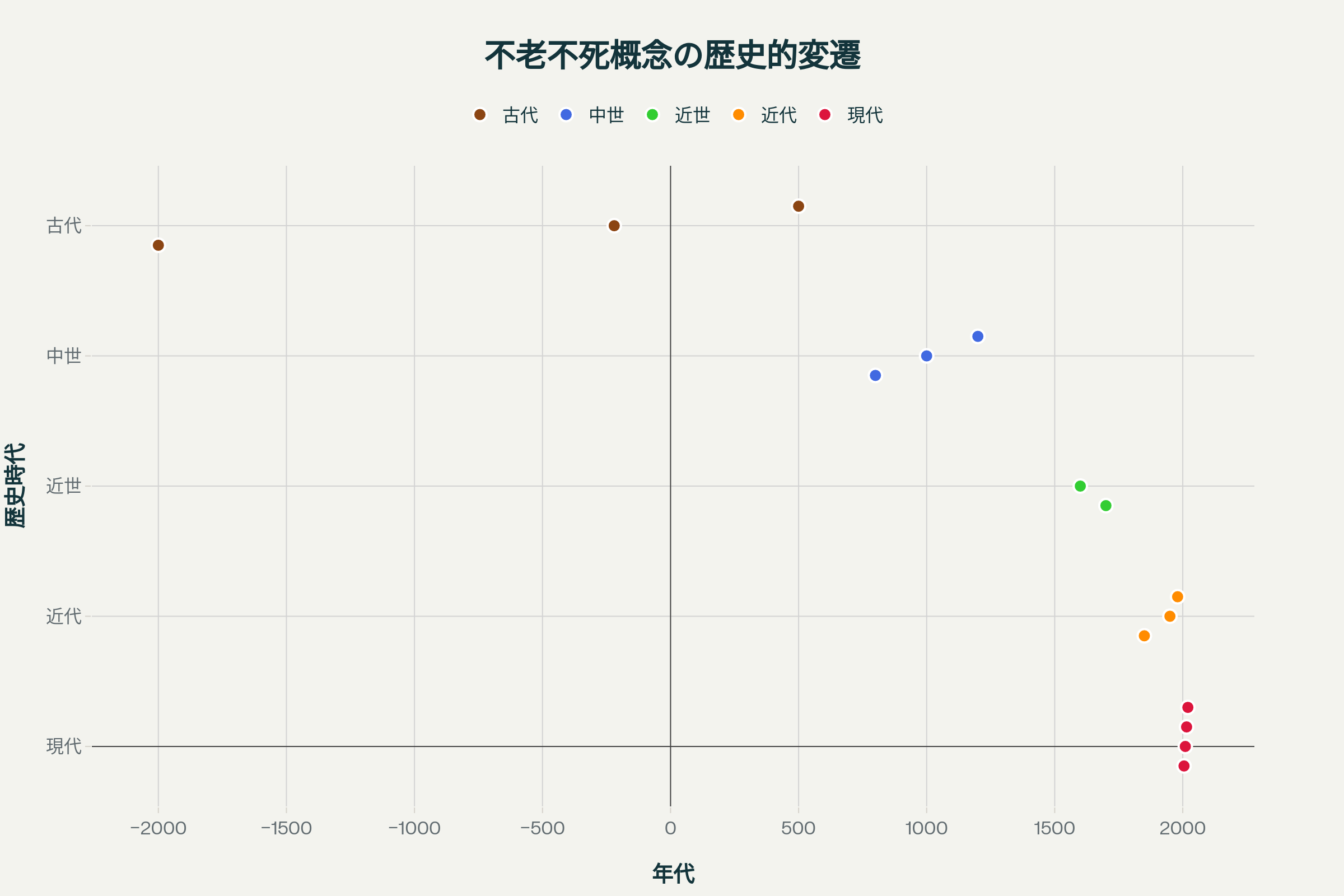

不老不死概念の歴史的発展:古代から現代まで

古代から現代への歴史的発展

メソポタミア文明:最古の不老不死神話

人類最古の不老不死に関する記録は、紀元前2000年頃のメソポタミア文明にまで遡ります。『ギルガメシュ叙事詩』は、親友エンキドゥの死を経験した英雄ギルガメシュが、死への恐怖から逃れるために不老不死を求める壮大な物語です。ギルガメシュは「若返りの草」を発見しますが、帰路で蛇に食べられてしまい、結局は死を受け入れることとなります。この物語は、人間がいかに不老不死を求めても叶わないという、現実的な教訓を含んでいます。

中国:皇帝が追い求めた仙薬

中国では、秦の始皇帝による不老不死への執着が最も有名です。紀元前3世紀、中国統一を成し遂げた始皇帝は、絶対的な権力を手にしながらも「老い」と「死」だけは克服できませんでした。彼は徐福という方士に命じて、東方の三神山(蓬莱・方丈・瀛州)に不老不死の霊薬を求めさせました。

Golden statue of Qin Shi Huang symbolizing the ancient Chinese quest for immortality amid mystical mountains

徐福は3,000人の童男童女と多くの技術者を従えて船出しましたが、仙薬を持って戻ることはありませんでした。興味深いことに、徐福の日本渡来伝説は現在でも日本各地に残っており、佐賀県などでは「徐福さん」として親しまれています。始皇帝自身は、不老不死の薬と信じて服用していた水銀を含む丸薬によって中毒死したと伝えられています。

Overview of Xu Fu’s legend and its historical, cultural, and occult interpretations related to the quest for immortality ordered by Qin Shi Huang

日本:八百比丘尼の人魚伝説

日本の不老不死伝説で最も有名なのは八百比丘尼(やおびくに)です。この伝説によると、ある女性が人魚の肉を食べたことで800歳まで生きたとされています。八百比丘尼は日本各地を巡って説法を行い、椿や杉、松の木を植えたと言い伝えられています。八百比丘尼の伝説における人魚の肉を食べる経緯は、地域によって若干の違いがありますが、最も一般的な話は以下のようなものです。

父親の持ち帰った謎の肉

昔、ある漁師の娘(後の八百比丘尼)がいました。ある日、父親が不思議な宴席に招かれます。その宴席で出された料理の中に、見たことのない美しい肉がありました。

父親はその肉を「家族にも食べさせてあげたい」と思い、こっそり懐に入れて持ち帰りました。

正体への気づき

家に帰った父親がその肉を見せると、それが人魚の肉であることが判明します。多くの版では、父親は肉の正体に気づいて食べるのを躊躇しますが、娘は既に食べてしまっていたという設定になっています。

Traditional Japanese artwork depicting Yaobikuni, the immortal woman who ate mermaid flesh and lived 800 years, illustrating themes of immortality and spiritual legend

この伝説は、不老不死が必ずしも幸福をもたらすものではないという側面も描いています。長い命を生きることの孤独感や、知り合いが誰もいなくなってしまう悲しみも語られており、不老不死に対する複雑な感情を表現しています。

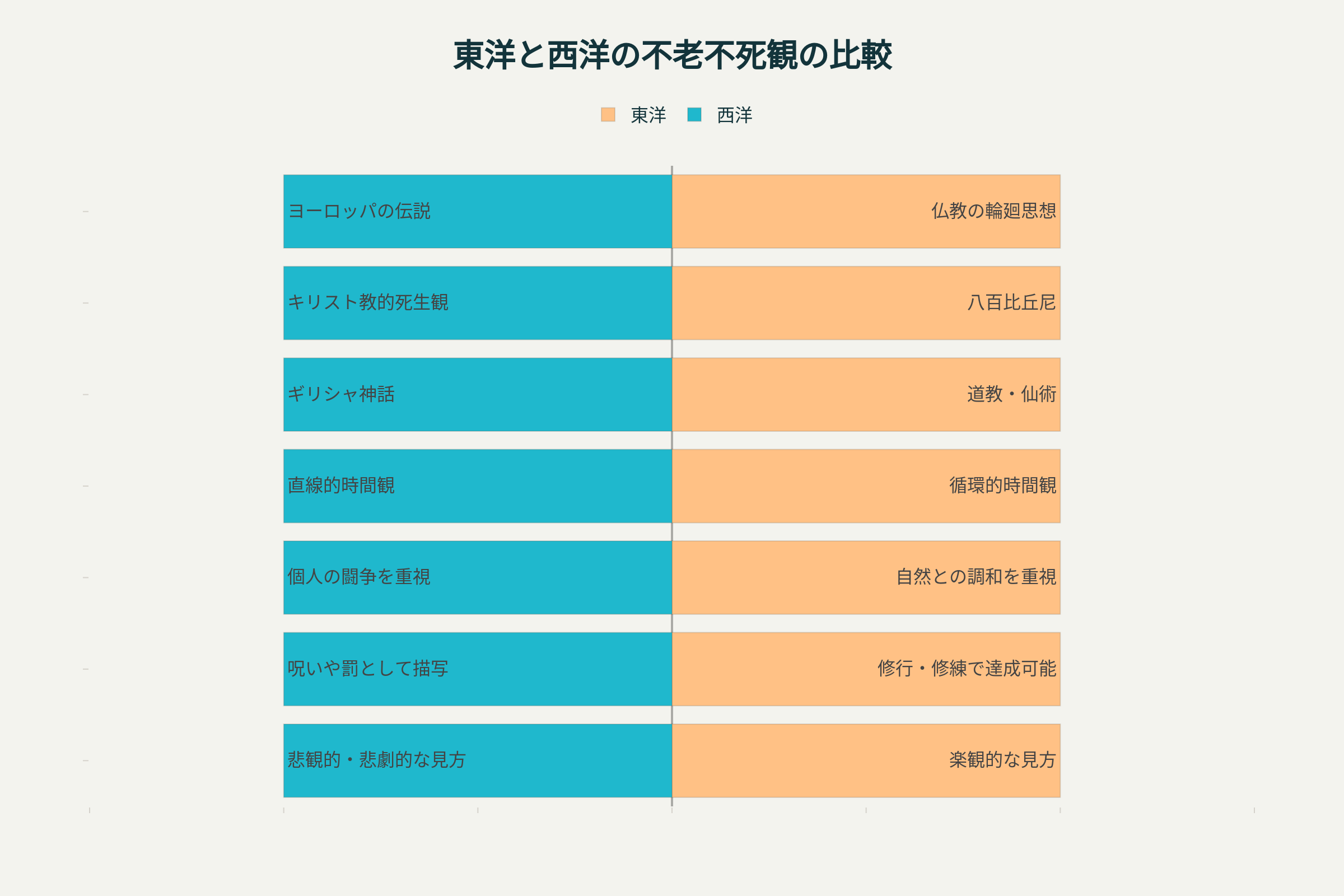

東洋と西洋:対照的な不老不死観

不老不死に対する考え方は、東洋と西洋で大きく異なります。この違いは、それぞれの文化的背景や宗教的思想に深く根ざしています。

東洋と西洋の不老不死観の比較

東洋の楽観的視点

東洋では、不老不死を肯定的に捉える傾向があります。中国の道教では、仙人になることで永遠に生きることを目指す神仙思想が発達しました。この思想では、修行や錬丹術(薬を作る技術)によって不老不死を達成できると考えられていました。

日本の神話や仏教思想においても、不老不死は否定的に描かれることは少なく、むしろ理想的な状態として語られることが多いです。八百比丘尼の伝説でも、彼女は最終的に自ら死を選ぶまで、長い間人々に善行を施し続けたとされています。

西洋の悲観的視点

一方、西洋では不老不死を悲劇的に捉える傾向があります。キリスト教的な世界観では、「人間は一度だけ死ぬことが神によって定められている」(ヘブライ人の手紙9:27)とされ、定められた寿命を伸長することは空虚であるとする考えが強いです。

ギリシャ神話のティーターンは永遠の命を与えられましたが、永遠の若さは与えられず、最終的にはバッタに変身させられました。このように、西洋の不老不死は往々にして呪いや罰として描かれることが多いのです。

サンジェルマン伯爵:謎に包まれた不死の貴族

18世紀ヨーロッパで最も神秘的な人物として知られるのが、サンジェルマン伯爵(Comte de Saint-Germain)です。彼は錬金術師、外交官、音楽家として活動し、不老不死の存在として語り継がれています。

歴史上の記録

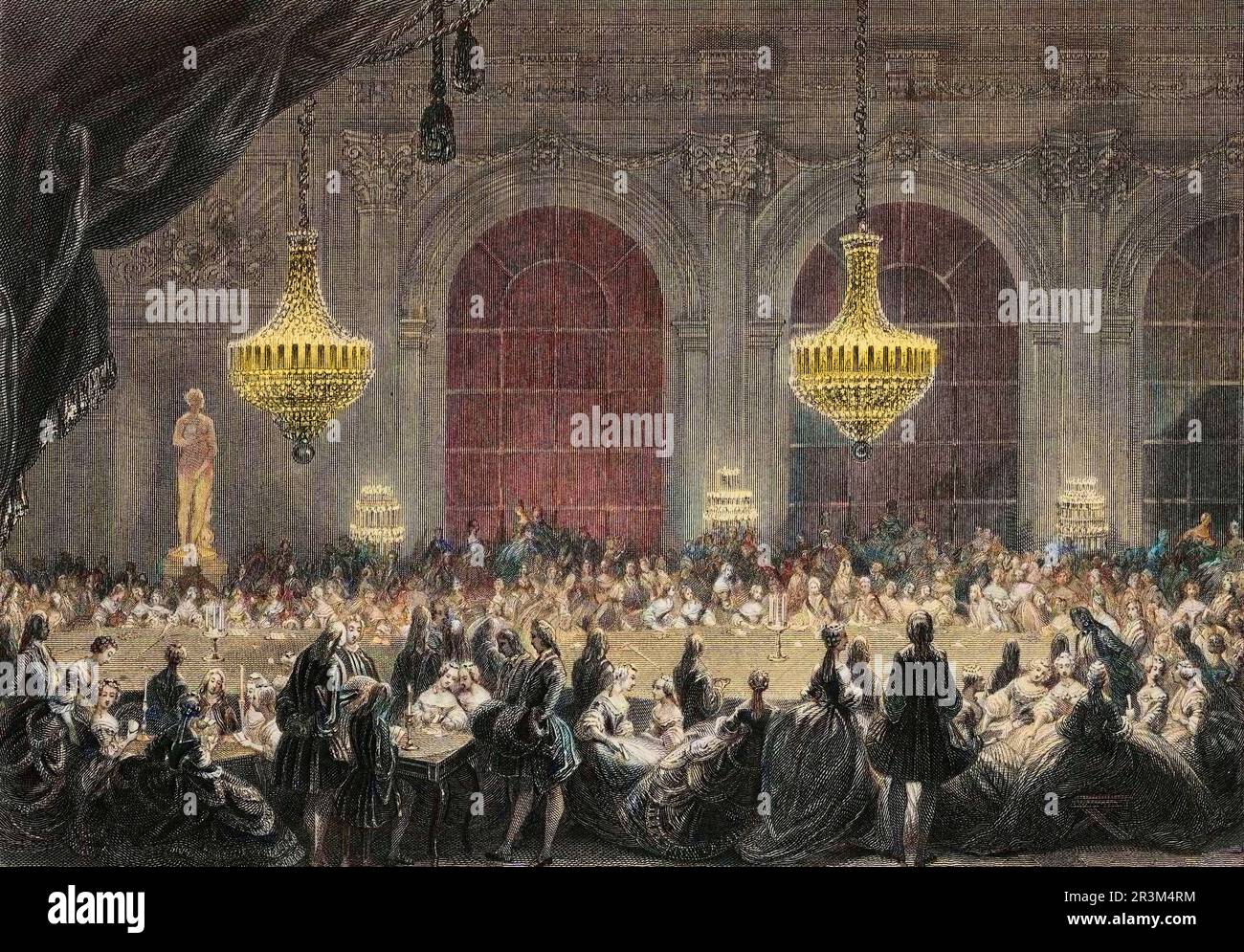

サンジェルマン伯爵が確実に歴史に登場するのは1758年のフランス社交界からです。当時67歳とされていましたが、見た目は40代前後にしか見えなかったと記録されています。彼はルイ15世の寵愛を受け、ポンパドゥール公爵夫人とも親交がありました。

作曲家ジャン=フィリップ・ラモーは「数十年経っても容姿が初めて会った1710年と変わらなかった」と証言しており、ジェルジ伯爵夫人も約40年後に再会した際、彼が少しも年を取っていなかったと驚きを記しています。

不老不死の証言

サンジェルマン伯爵自身も不老不死について公言していました。彼は「私は4000歳です。ある石を液体化させたこの水を持っているので、長く生きているのです」と語ったとされています。また、イエス・キリストと個人的に知り合いであったとか、カナの婚礼に出席したなど、途方もない主張もしていました。

現代での目撃談

1784年に死亡記録があるにもかかわらず、その後も彼の目撃情報は絶えることがありませんでした。フランス革命時のパリ、1821年のウィーン会議、さらには現代まで、世界各地で彼らしき人物の目撃談が報告されています。

興味深いことに、日本では1984年から現在まで彼が滞在しているという都市伝説があり、ある有名漫画家がその正体ではないかという説まで存在します。

現代アニメ・文化における不老不死の世界観

現代のアニメや漫画において、不老不死は重要なテーマとして頻繁に取り上げられています。これらの作品では、古典的な不老不死概念を現代的に再解釈し、新たな視点を提供しています。

多様な不老不死の描写

現代アニメでは、不老不死を以下のような多様な形で描いています:

- 『鬼滅の刃』:鬼になることで不老不死を得るが、太陽光という弱点を持つ

- 『不滅のあなたへ』:主人公フシが不死の存在として様々な経験を積む

- 『葬送のフリーレン』:エルフの長寿という設定で時間の経過と人間関係を描く

- 『火の鳥』:手塚治虫による不老不死を扱った代表的作品

不老不死の光と影

現代の作品群は、不老不死の両面性を深く掘り下げています。『兎が二匹』では、不老不死の女性が抱える深い孤独感が描かれ、多くの作品で「永遠に生きることの苦しみ」がテーマとして扱われています。

一方で、不老不死キャラクターが敵として登場する場合は圧倒的な強さを持つラスボス的存在として、味方の場合は何らかの制約や代償を負った存在として描かれることが多いです。

現代科学における不老不死研究

21世紀に入り、不老不死は単なる空想ではなく、科学的研究の対象となっています。大手テクノロジー企業も巨額の投資を行い、実現可能性が真剣に議論されています。

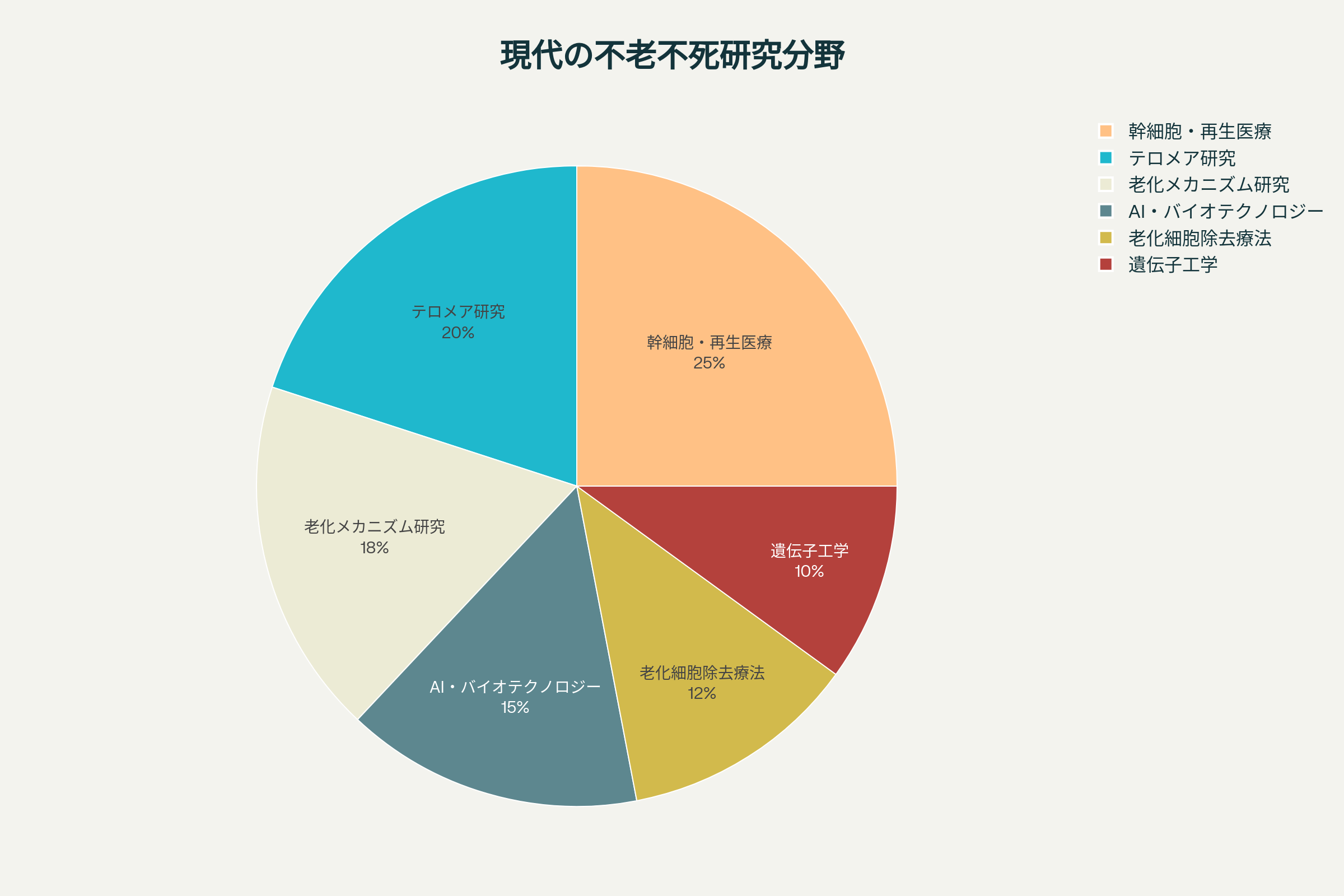

現代の不老不死研究における主要分野の分布

主要な研究分野

現代の不老不死研究は以下の分野に集約されます:

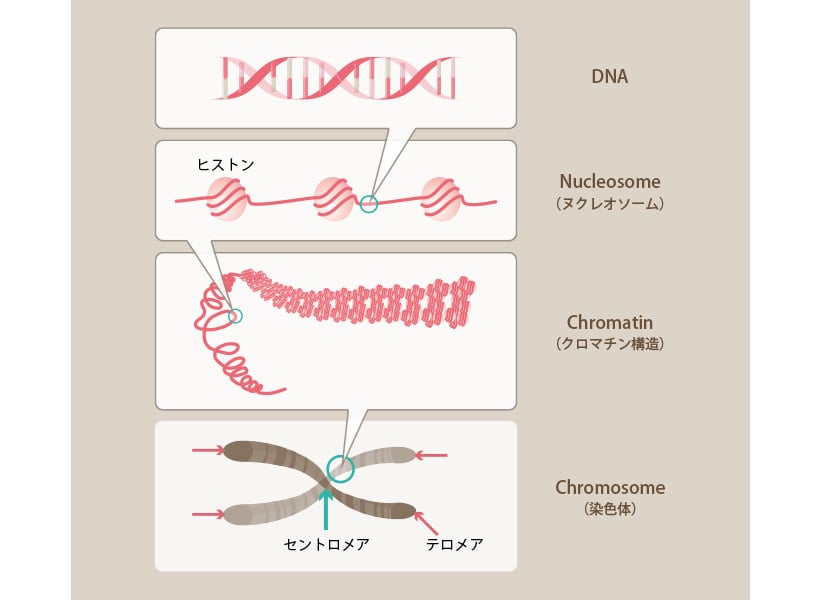

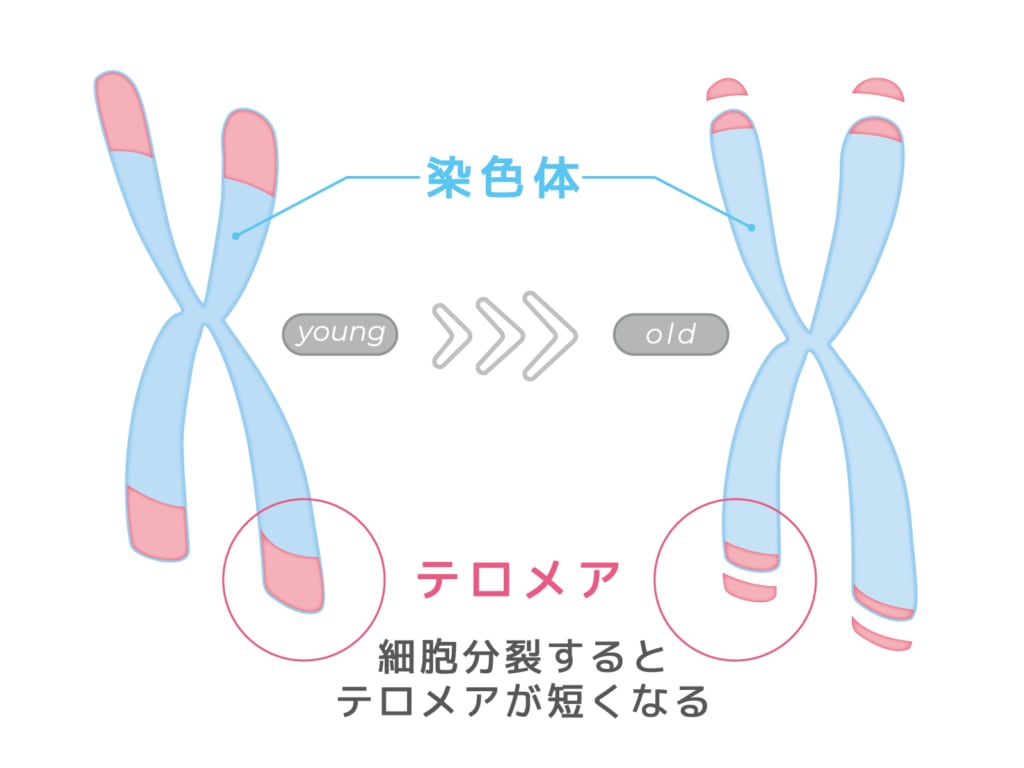

- テロメア研究:細胞分裂の限界を司るテロメアの研究

- 幹細胞・再生医療:失われた組織や器官の再生

- 老化メカニズム研究:老化の根本的原因の解明

- AI・バイオテクノロジー:人工知能を活用した新たなアプローチ

- 老化細胞除去療法(セノリティクス):老化細胞を選択的に除去

Diagram showing DNA structure from nucleosome to chromosome, highlighting telomeres related to aging and cell replication

科学的アプローチ

英ケンブリッジ大学のオーブリー・デグレイ博士は、老化の原因を7つに分類し、それぞれに対する解決策を提示しています:

- 再生不可能な細胞の死滅

- 細胞のがん化

- 死んだ細胞からの毒素放出

- 細胞内老廃物の蓄積

- ミトコンドリアDNAの損傷

- コラーゲンなどタンパク質の硬化

- 細胞外老廃物の付着

Illustration showing how telomeres shorten on chromosomes as cells age and divide, related to aging research

日本の研究動向

日本でも不老長寿研究が活発化しており、東京大学医科学研究所では世界初となる老化細胞の解析に成功し、老化細胞を選択的に除去する技術を開発しています。また、京都大学の山中伸弥教授は2023年以降、iPS細胞を用いた「若返り」研究に注力すると発表しています。

民間でも、ジーンクエストの高橋祥子氏が2024年に不老長寿バイオテックスタートアップ「TAZ Inc.」を設立するなど、産学連携での研究が進んでいます。

技術的可能性と課題

現在の科学技術では、完全な不老不死の実現は困難ですが、健康寿命の大幅な延長は十分に可能性があるとされています。一方で、全ての人が不老不死になった場合の社会的影響、特に人口爆発や社会格差の拡大といった課題も指摘されています。

スピリチュアルな視点からの不老不死

現代においても、スピリチュアルな観点から不老不死を追求する動きがあります。これらのアプローチは、心と体の調和を重視し、瞑想やエネルギーワークを通じて生命力を高めることを目指しています。

古代から続く神仙思想や道教の影響を受けた現代のスピリチュアル実践では、不老不死は単なる肉体的な長寿ではなく、精神的な成長や内面的な安定をもたらすものとして捉えられています。

文化的差異と普遍的テーマ

不老不死への憧れは文化を超えた普遍的なテーマですが、その表現方法や価値観は大きく異なります。東洋では修行や調和を通じて達成可能な理想として、西洋では神の領域への挑戦として描かれることが多いのです。

現代のグローバル化した世界では、これらの異なる視点が融合し、新たな不老不死観が生まれています。アニメや映画などのポップカルチャーがその橋渡し役を果たし、東西の思想を統合した現代的な不老不死像が形成されつつあります。

まとめ:永遠のテーマとしての不老不死

不老不死への憧れは、人類が生命の有限性と向き合う中で生まれた永遠のテーマです。古代メソポタミアのギルガメシュから現代の科学研究まで、形を変えながら人々の想像力をかき立て続けています。

サンジェルマン伯爵のような神秘的な人物は、不老不死が単なる空想ではないかもしれないという希望を与え続けています。現代のアニメや文化作品は、不老不死の光と影を丁寧に描き出し、私たちに深い洞察を提供しています。

そして今、科学技術の進歩により、不老不死は遠い夢から現実的な目標へと変わりつつあります。完全な不老不死の実現には多くの課題が残されていますが、健康で長い人生を送るための技術は確実に発展しています。

不老不死への探求は、単に長く生きることへの欲求を超えて、人間とは何か、生きるとは何かという根源的な問いへと私たちを導きます。古今東西の知恵と現代科学の融合により、この永遠のテーマは新たな段階を迎えているのです。

不老不死の伝説が多く残る理由

不老不死、特に「死なない」ことが必ずしも魅力的とは感じられないにもかかわらず、なぜ世界中に数多くの伝説が残っているのでしょうか。その主な背景には以下のような人間心理や社会的要因が挙げられます。

1. 死への根源的な恐怖

- **人間は本能的に死を恐れる**存在です。この「有限性」への不安こそが、不老不死を追い求める動機となっています。

- 古代の王や権力者は、繁栄と支配の永続を願い、不老不死を渇望しました(例:秦の始皇帝やクレオパトラの伝説)。

2. 愛する人や仲間との別れ

- 親しい人との死別は、古代も現代も深い悲しみをともないます。

- 「永遠に一緒にいたい」「家族や仲間が先に死んでしまうのがつらい」という思いから不老不死の物語が生まれる例も多いです。

3. 物語的・教訓的な価値

- 不老不死の物語は、「永遠の命には苦悩もある」という警鐘を鳴らすものが多いです(例:ギルガメシュ叙事詩、日本の八百比丘尼伝説)。

- 逆説的に「命には限りがあるからこそ人生は美しい」という教訓を伝えるために、不老不死の伝説が用いられることもあります。

4. 権力・知識・超越への欲望

- 永遠の命を手に入れることで、「すべてを見届けたい」「知を極めたい」といった欲望も古代から普遍的でした。

- サンジェルマン伯爵のような“超越者”の伝説は、人類の限界を超えたいという願望の象徴でもあります。

5. 宗教や霊的信仰の影響

- 多くの宗教が「死後の生命」や「永遠の魂」の概念を持ち、不老不死との関係が強いです。

- 仏教や道教では肉体的な不老不死を理想とするよりも、悟りや精神的な解放を重視する傾向もあります。

不老不死の「陰」と「光」

現代の目線では、不老不死――特に「永遠に生きること」には苦悩や孤独も多く描かれます。多くの物語が「人はなぜ生き、なぜ死ぬのか」という根源的な問いと向き合うために不老不死をストーリーとして描いてきました。

- 不老不死を得た者が周囲の人の死や世界の変化に苦しむ描写は、むしろ“死の必然性”や“命の大切さ”を浮き彫りにします。

- 不老不死そのものが単純な「幸福」として描かれることは稀であり、多くの場合「人生の有限性こそが一瞬一瞬を輝かせる」という反省的メッセージを含みます。

まとめ

- 不老不死の伝説は、死や孤独、別れへの恐怖、人間の欲望、そして命の価値そのものと向き合うために生み出されてきました。

- その多くは「永遠」に対する幻想だけでなく、「有限だからこそ生きる意味がある」という教訓も同時に伝え続けています。

このように、不老不死の伝説は一種の“人間への問いかけ”として普遍的なテーマであり続けているのです。

サンジェルマン伯爵:18世紀ヨーロッパ最大の謎の人物

サンジェルマン伯爵(Comte de Saint-Germain、1691年頃-1784年2月27日)は、18世紀ヨーロッパを舞台に活躍した最も神秘的で謎に満ちた人物の一人です。錬金術師、音楽家、外交官、そして「不老不死の人」として語り継がれる彼の生涯は、事実と伝説が複雑に絡み合った興味深いものです。

出自と前半生の謎

複数の出生説

サンジェルマン伯爵の出自については、現在でも複数の説が存在し、その真相は謎に包まれています。

主要な出生説:

- スペイン王妃説:スペイン王妃マリー・アンヌ・ド・ヌブールとユダヤ系貴族メルガル伯爵の私生児

- トランシルバニア王家説:ハンガリー・トランシルバニア公国のフランツ・レオポルト・ラーコーツィ2世の息子

- ポルトガル系ユダヤ人説:ポルトガル系ユダヤ人とスペイン王室の血筋を引く母親の子

- プロテスタント難民説:シュレースヴィヒ公国の難民の子孫

これらの説に共通するのは、いずれも貴族の血筋であることと、彼が高度な教育を受けることができる環境にあったということです。

青年期の空白

サンジェルマン伯爵の前半生については、1740年代まで確実な記録がほとんど残っていません。この「空白の期間」について、彼自身は後にインドで修行していたと語ったとされていますが、確証はありません。

フランス宮廷への登場

ルイ15世とポンパドゥール夫人

1758年頃、サンジェルマン伯爵はフランス宮廷に突如として現れました。当時すでに67歳であったとされていますが、外見は40代にしか見えなかったと複数の証言が残されています。

Illustration of the court of Louis XV at the Palace of Versailles, showing the opulent social life of 18th-century French nobility

彼はルイ15世の公妾であったポンパドゥール夫人の絶大な信頼を得て、宮廷での地位を確立しました。ポンパドゥール夫人は、当時のフランスの政治・文化に大きな影響力を持つ人物でした。

Portrait of Louis XV in royal regalia at the Palace of Versailles, exemplifying 18th-century French court opulence

王室との特別な関係

サンジェルマン伯爵は、ルイ15世から特別な待遇を受けました:

- シャンボール城への居住許可:王はサンジェルマンにシャンボール城の一室を与え、研究室として使用することを許可

- 私室への自由出入り:ルイ15世とポンパドゥール夫人の私室に自由に出入りできる唯一の外国人

- 秘密外交任務:七年戦争中、英仏間の和平交渉に秘密使節として派遣

多才な人物像

音楽家としての才能

サンジェルマン伯爵は、まず音楽家として歴史に登場しました。1740年代のロンドンで、彼は作曲家兼バイオリニストとして活動していました。

音楽的才能:

言語の達人

確認できるだけでも、ギリシャ語、ラテン語、サンスクリット語、アラビア語、中国語、ドイツ語、イタリア語、英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア語など、12ヶ国語を流暢に操ることができたとされています。

錬金術師としての名声

サンジェルマン伯爵が最も有名になったのは、錬金術師としての側面でした。

18th-century alchemist’s laboratory with an elderly man reading and alchemical apparatus around

錬金術に関する逸話:

- ダイヤモンドの傷を治癒:ルイ15世所有の6000フラン相当の傷ついたダイヤモンドを、一ヶ月後に完璧な状態で返却

- 不老不死の秘薬:自身が不老不死の薬を所持していると公言

- 色彩の調合技術:画家としても活動し、不思議な色を調合する技術を持っていた

- 金属変換の実演:鉄を他の金属に変換する術を披露したとの記録

An 18th-century alchemist’s laboratory with an elderly alchemist and assistants engaged in experiments, illustrating the historical context of alchemy

薔薇十字団との関係

サンジェルマン伯爵は、神秘主義的秘密結社である薔薇十字団の一員であったとされています。

Detailed Rosicrucian alchemical illustration featuring the Temple of the Rosy Cross and symbolic elements from 1618

薔薇十字団は、17世紀初頭にドイツで宣言書を発表した友愛組織で、キリスト教神秘主義、新プラトン主義、錬金術思想を基盤としていました。伯爵は、この団体の錬金術師として、また秘密の知識を持つ者として活動していたと考えられています。

Black and white illustration of a rose cross symbol associated with Rosicrucianism and alchemy

カリオストロ伯爵との関係

同じく錬金術師として有名なカリオストロ伯爵は、サンジェルマン伯爵から錬金術を学んだとされており、両者は薔薇十字団を通じて関係があったと推測されています。

不老不死の伝説

同時代人の証言

サンジェルマン伯爵の「不老不死」説を裏付ける、複数の同時代人による証言が残されています:

作曲家ラモーの証言:1710年に初めて会った時と数十年後に再会した時で、容姿がまったく変わっていなかった

ジェルジ伯爵夫人の証言:約40年後に再会した際、少しも年を取っていなかった

本人の主張:集会では決まって「自分は4000年生きている」と語っていた

従者たちの証言

これらの証言は、一見すると荒唐無稽に聞こえますが、当時の社交界では真剣に受け止められていました。

外交官としての活動

秘密外交使節

サンジェルマン伯爵は、ルイ15世から特別な信頼を得て、重要な外交任務を任されていました:

- 英仏和平交渉:七年戦争中の1760年、ハーグでイギリスとの和平交渉を秘密裏に行った

- ヨーロッパ各国での活動:オーストリア、プロイセン、ロシアなど、ヨーロッパ各国で外交活動を展開

- ロシア革命への関与:1762年、カタリーナ2世のロシア皇帝即位に重要な役割を果たした

ショワズール公爵との対立

しかし、フランスの外務大臣ショワズール公爵との政治的対立により、1760年にパリを離れることを余儀なくされました。

晩年とその後の伝説

公式な死亡記録

サンジェルマン伯爵は1784年2月27日、ドイツのシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州エッケルンフェルデで死去したと記録されています。当地の領主によれば、93歳であったとされています。

死後の目撃談

しかし、公式な死亡記録があるにもかかわらず、その後も各地で彼らしき人物の目撃情報が相次ぎました:

現代への影響と都市伝説

日本での伝説

興味深いことに、現代の日本にもサンジェルマン伯爵に関する都市伝説が存在します:

- 1984年からの日本滞在説:ある研究者が「伯爵は1984年から現在まで日本に住んでいる」と主張

- 有名漫画家説:現在活躍中のある超有名漫画家が伯爵の正体ではないかという説

- 現代での目撃談:東京都内で「老化しない男性」の目撃談が複数報告

現代文化への影響

サンジェルマン伯爵は、現代のアニメ、漫画、小説などでも頻繁に登場する人物となっています。特に、不老不死や時空を超えた存在として描かれることが多く、現代人の想像力をかき立て続けています。

歴史的評価と謎の核心

確実に言えること

- 18世紀中期のヨーロッパ社交界で実際に活動した実在の人物

- 音楽、言語、化学、外交など多方面にわたる才能を持っていた

- フランス、イギリス、ロシア、ドイツなど各国の王侯貴族と親交があった

- 当時としては異例な国際的な活動範囲を持っていた

謎として残ること

一方で、以下の点は今でも謎に包まれています:

- 真の出自と本名:複数の説があるが、確証はない

- 異常な若さの秘密:同時代の複数の証言があるが、科学的説明はない

- 膨大な知識の源泉:なぜこれほど多分野にわたって精通していたのか

- 豊富な資金源:貴族でありながら、その財産の出所が不明

まとめ:永遠の謎として

サンジェルマン伯爵は、18世紀ヨーロッパという啓蒙主義の時代に生きながら、神秘主義と合理主義の両方を体現した稀有な人物でした。彼の生涯は、確実な歴史的事実と不可思議な伝説が絡み合い、今なお多くの人々の関心を引きつけています。

真の不老不死者であったのか、それとも時代を先取りした天才であったのか——その答えは、彼自身と共に歴史の彼方に消え去ったのかもしれません。しかし、サンジェルマン伯爵の物語は、人間の可能性と神秘への憧憬を象徴する永遠のテーマとして、これからも語り継がれていくことでしょう。

エリクサーと賢者の石、中国の外丹と内丹:東西錬金術の包括的研究

人類の歴史を通じて、不老不死への憧憬と物質変換の夢は、東西を問わず多くの探求者たちを魅了してきました。西洋の錬金術におけるエリクサーと賢者の石、そして中国の錬丹術における外丹と内丹は、それぞれ異なる文化的土壌から生まれながらも、共通して人間の根源的な願望を体現した概念です。本報告書では、これら四つの伝統的な探求について、その歴史的発展、理論的基盤、実践方法、そして現代への影響を包括的に検証していきます。

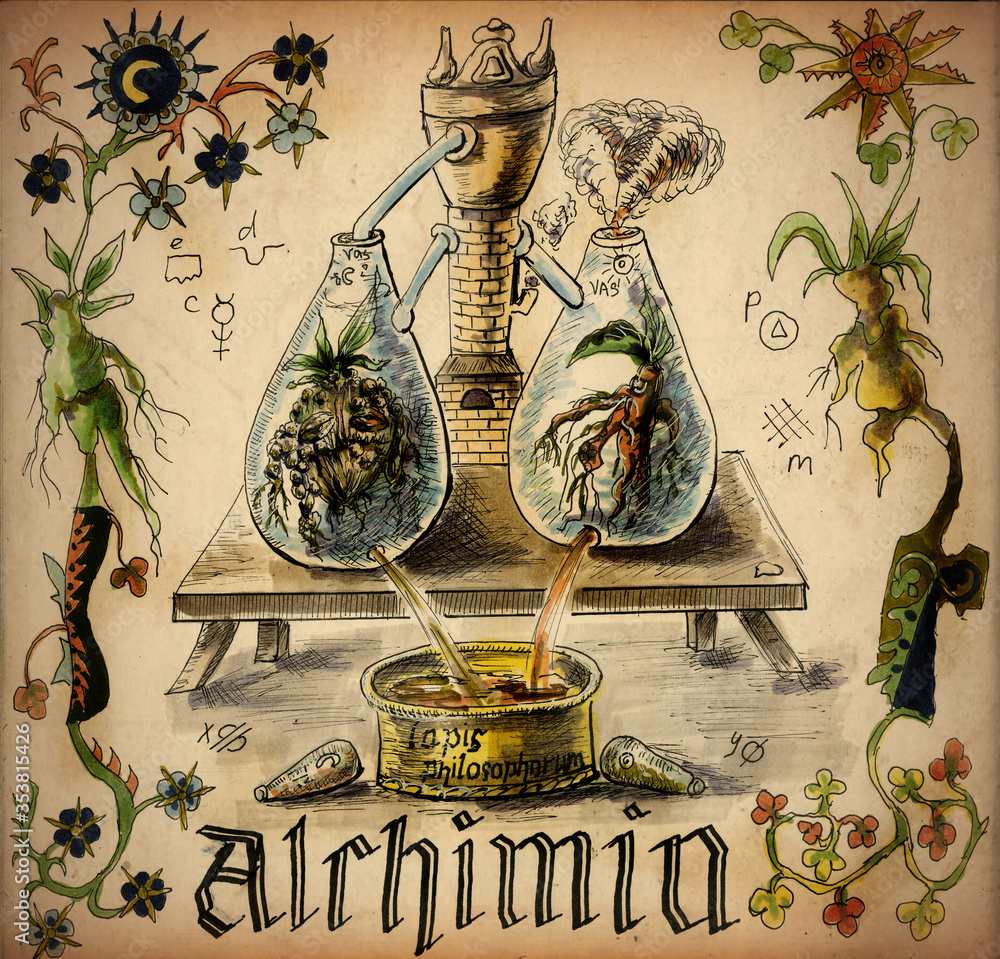

Medieval alchemical illustration showing the making of the philosopher’s stone elixir with anthropomorphic plant roots and alchemical apparatus

西洋錬金術:エリクサーと賢者の石の探求

エリクサー:生命の霊薬

エリクサー(Elixir)は、ギリシア語の「xerion」(乾いたもの)に由来し、アラビア語を経てラテン語に翻訳された言葉です。西洋錬金術において、エリクサーは不老不死をもたらす万能薬として位置づけられていました。

エリクサーの特徴と製造

エリクサーは主に液体形態で存在し、薬草、鉱物、有機物を蒸留・抽出・調合する技術によって製造されると考えられていました。16世紀の革新的な医師パラケルススは、錬金術を医学分野に応用し、従来の硫黄・水銀二元説に塩を加えた三原質説(Tria Prima)を提唱しました。

パラケルススにとってエリクサーの探求は、金の製造よりも病気の治療に役立つ医薬品の開発が主たる目的でした。彼は「医療化学」として錬金術を発展させ、現代製薬学の基礎を築いたとされています。

賢者の石:究極の変換触媒

賢者の石(Philosopher’s Stone)は、中世ヨーロッパの錬金術において最も重要かつ神秘的な物質として語り継がれてきました。この伝説的物質は、卑金属を金に変換する触媒としてだけでなく、不老不死をもたらすエリクサーの源としても機能すると考えられていました。

Medieval alchemy laboratory scene showing an alchemist working on an elixir and a scholar examining a substance, illustrating the historical context of the philosopher’s stone and elixirs

賢者の石の製造プロセス:マグヌム・オプス

賢者の石の創造作業はマグヌム・オプス(Magnum Opus、大いなる業)と呼ばれ、一般的に4つの段階に分けられました:

- ニグレド(黒化):腐敗・分解の段階

- アルベド(白化):再結晶・精神的浄化の段階

- キトリニタス(黄化):変容・黄金化の段階

- ルベド(赤化):最終完成の段階

ニコラス・フラメルの伝説

14-15世紀のパリの写字生兼書籍販売人ニコラス・フラメルは、「アブラハムの書」というカバラの秘法書を解読し、賢者の石の生成に成功した唯一の人物として伝説化されました。彼は21年間をかけてスペインの学者カンシュと共に秘法書を解読し、帰国後は錬金術によって得た富で多くの慈善事業を行ったとされています。

Medieval alchemist in a laboratory experimenting with glowing alchemical apparatus symbolizing the quest for the philosopher’s stone and elixir

中国錬丹術:外丹と内丹の二つの道

中国の錬丹術は、道教の神仙思想から生まれた独特の不老不死への探求でした。この伝統は外丹(外部物質による錬金術)と内丹(内部エネルギーによる修行法)の二つの大きな流れに分かれています。

外丹:物質的な仙薬の追求

外丹(waidan、外部錬金術)は、鉱物や金属を加熱・化合させて不老不死の仙薬を作る技術です。主要な材料として辰砂(硫化水銀)、水銀、鉛、金などが使用されました。

Close-up of red cinnabar-like crystals among other minerals, illustrating substances used in Chinese external alchemy (waidan)

外丹の理論と実践

外丹の典型的な製造法では、「丹砂」(硫化水銀)、「汞」(水銀)、「鉛」などの薬物を調合して鼎炉にて加熱する火法と、鉱物を水溶液や懸濁液にする水法がありました。

西晋・東晋の葛洪が著した『抱朴子』では、黄金の不朽性に着目し、「黃金入火 百煉不消 埋之 畢天不朽 服此二物 煉人身體 故能令人不老不死」(黄金は火中にて何度錬り鍛えても消えず、土中にても腐食することなく、その不朽性をもって人を不老不死にすることができる)と述べられています。

外丹の危険性と歴史的影響

外丹の実践には深刻な危険が伴いました。水銀化合物を含む丹薬は実際には極めて毒性が強く、唐代には丹薬の服用による中毒で死に至った皇帝が何人も出ました。しかし、この研究過程で火薬の発明や漢方医学の発展という重要な副産物を生み出しました。

内丹:精神的・エネルギー的修行法

内丹(neidan、内部錬金術)は、宋代以後に発展した修行法で、外部の物質ではなく、修練によって自己の体内に丹を作り出すという思想に基づいています。

内丹の基本概念と実践

内丹では、人体が鼎(かなえ)となり、精・気・神の三宝を錬磨することで、物理的および精神的な健康と最終的な不老不死を目指します。実践には以下の段階があります:

- 煉精化気:肉体の「精」を「気」に変換する段階

- 煉気化神:「気」を「神」(意識・霊性)に昇華させる段階

- 煉神還虚:霊性を宇宙の根源である「虚」に還す最終段階

Medieval alchemist in a laboratory experimenting with glowing elixir, symbolizing the quest for the philosopher’s stone and alchemical transformation

内丹の修行には瞑想、特殊な呼吸法(胎息)、導引(身体運動)、小周天・大周天(エネルギー循環)などの技法が含まれます。

東西錬金術の比較分析

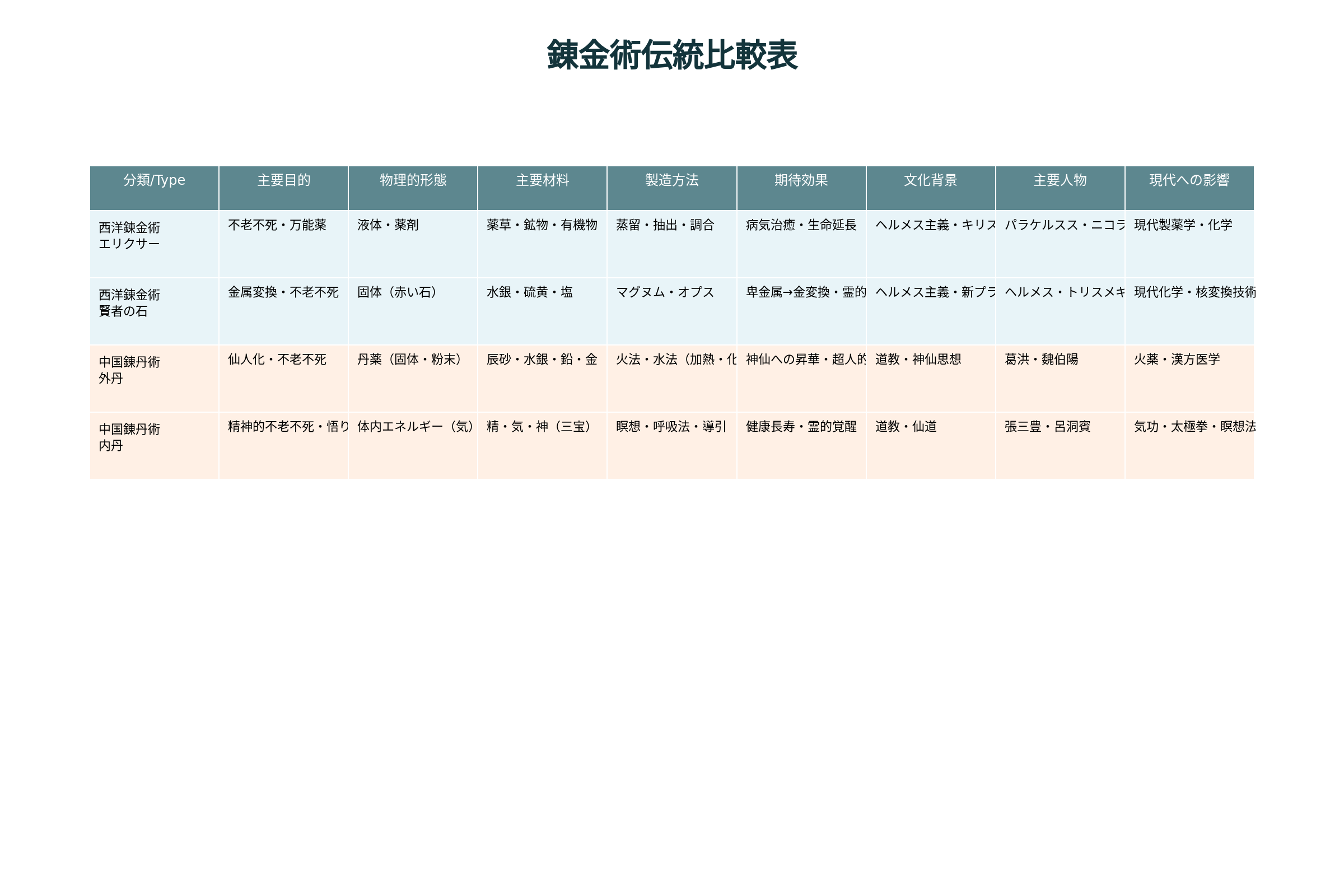

エリクサー・賢者の石・外丹・内丹:東西錬金術の比較マトリックス

目的と動機の違い

西洋錬金術と中国錬丹術は、表面上は似た目標を持ちながらも、その根本的な動機と方法論に重要な違いがあります。

西洋錬金術は主に物質変換(特に卑金属から金への変換)に焦点を当てており、不老不死は副次的な目標でした。一方、中国錬丹術は最初から不老不死と神仙への昇華を主目的としており、金の製造は仙薬の原料や収入源として位置づけられていました。

理論的基盤の相違

西洋錬金術は四大元素説(地・水・火・風)と硫黄・水銀・塩の三原質説を基盤としていました。対照的に、中国錬丹術は陰陽五行説と神仙思想を理論的基盤とし、より包括的な宇宙観の中で実践されていました。

文化的コンテクストの影響

西洋では錬金術は個人的な探求として発展し、しばしば秘密主義的な性格を持っていました。中国では錬丹術は皇帝の後援を受けることが多く、より制度化された研究として発展しました。

Medieval alchemist studying texts and conducting experiments in a laboratory filled with alchemical tools and vessels

現代への影響と遺産

西洋錬金術の現代的継承

西洋錬金術の探求は、現代の化学、製薬学、材料科学の基礎を築きました。エリクサーへの探求は現代の医薬品開発に、賢者の石への探求は核変換技術として実現されています。

現代の科学技術により、粒子加速器を用いて実際に鉛から金を生成することが可能になっていますが、膨大なエネルギーコストにより実用的価値はありません。

中国錬丹術の現代的発展

中国の外丹術は現代の火薬技術と伝統中医学の発展に貢献しました。内丹法は現代の気功、太極拳、瞑想法として継承され、健康維持と精神的成長の手段として世界中で実践されています。

結論:永続する人間の探求

エリクサー、賢者の石、外丹、内丹という四つの伝統は、それぞれ異なる文化的背景から生まれながらも、人間の根源的な願望—死への恐怖の克服、完全性への憧憬、知識への渇望—を共通して体現しています。

これらの探求は表面的には「失敗」に終わったかもしれませんが、その過程で人類が獲得した知識、技術、そして人間性への深い洞察は計り知れない価値を持っています。現代においても、アンチエイジング研究、再生医療、意識研究など、これらの古代の夢は新たな形で追求され続けており、人類の永続的な探求心の表れとして、これからも私たちの想像力と科学的好奇心を刺激し続けることでしょう。

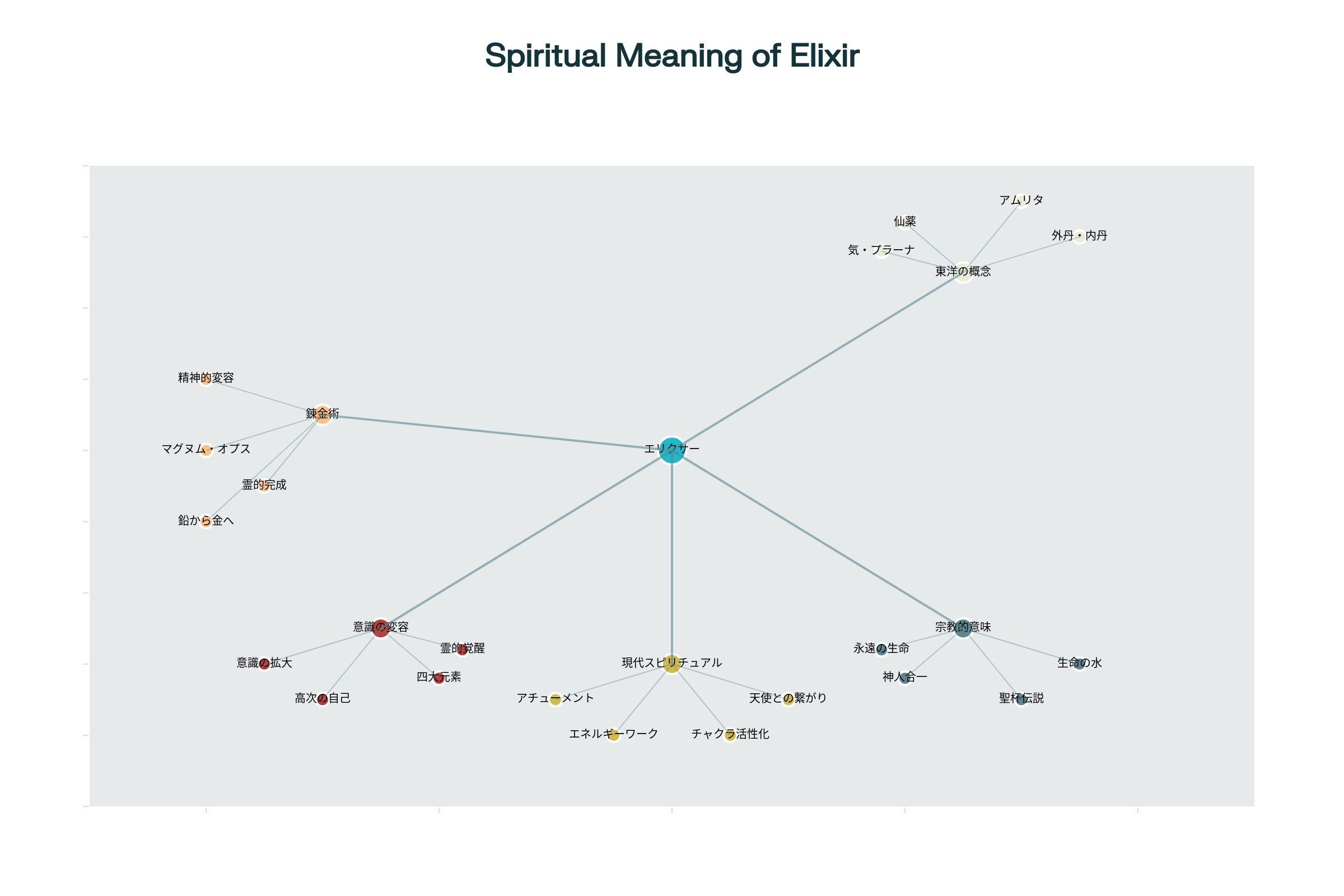

エリクサーのスピリチュアル的意味:霊的変容への究極の道

エリクサー(Elixir)は、単なる不老不死の薬として語られることが多いですが、その真のスピリチュアル的意味は、人間の内面的変容と霊的成長を象徴する深遠な概念です。古代から現代まで、エリクサーは物質的な薬剤を超えて、意識の拡大、霊的覚醒、そして神人合一への道筋を示す重要なメタファーとして理解されてきました。

エリクサーのスピリチュアル的意味を表す概念マップ

錬金術における精神的変容のメタファー

マグヌム・オプス:7段階の霊的変容

西洋錬金術におけるエリクサーの探求は、マグヌム・オプス(大いなる業)と呼ばれる精神的変容の7段階プロセスと密接に関連しています。この過程は、人間の内なる「鉛」(未熟な精神状態)を「金」(霊的完成)へと変容させる道筋を示しています。

7つの変容段階:

- カルシネーション(焼成)- 古い自我の分解

- ディソルーション(溶解)- 感情の浄化

- セパレーション(分離)- 純粋と不純の分離

- コンジャンクション(結合)- 対立要素の統合

- ファーメンテーション(発酵)- 精神的死と再生

- ディスティレーション(蒸留)- さらなる精製

- コアグレーション(凝固)- 霊的完成の実現

An alchemical flask illustrating the spiritual transformation and synthesis of elements in the creation of a sacred elixir

内なる錬金術師としての自己

スピリチュアルな観点から見ると、エリクサーを求める錬金術師とは外部の何者かではなく、私たち自身の内なる存在を指しています。真のエリクサーとは、「外部から摂取する物質ではなく、私たち自身の内に宿る神聖な本質そのもの」であるという理解が現代のスピリチュアル思想では重要視されています。

現代スピリチュアルにおけるエリクサー

エネルギーワークとしてのエリクサー

現代のスピリチュアル実践では、エリクサーの概念はエネルギーワークやアチューメント(エネルギー伝授)として具現化されています。特に、Ole Gabrielsenが創始したエリクサー・アチューメントでは、惑星、大天使、アセンデッドマスターのエネルギーと繋がることで、霊的成長を促進するとされています。

エリクサーⅠで繋がるエネルギー:

- 10の惑星エネルギー:木星(豊かさ)、金星(愛と美)、水星(コミュニケーション)など

- 5大天使:ミカエル(保護)、ラファエル(癒し)、ガブリエル(芸術)など

エリクサーⅡで繋がるエネルギー:

チャクラシステムとの関連

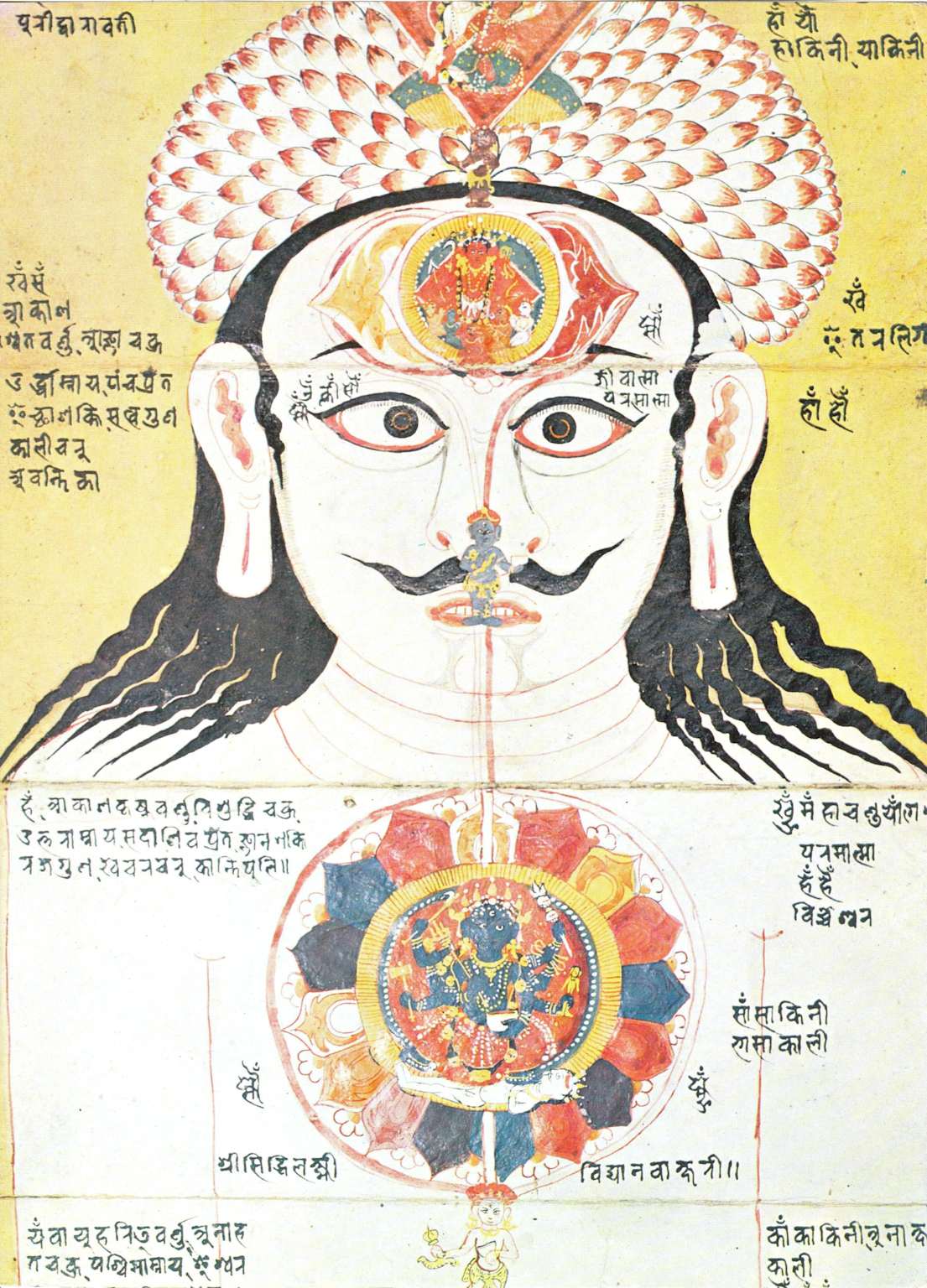

エリクサーのスピリチュアル的意味は、人体のチャクラシステムとも深く関連しています。7つの主要チャクラから12のチャクラまで拡張されたシステムでは、エリクサーは各エネルギーセンターの活性化と調和を促進する触媒として機能するとされています。

Traditional Indian depiction of chakras and spiritual energy centers with deities and symbolic motifs

宗教的・神秘主義的側面

「生命の水」としてのエリクサー

キリスト教的文脈において、エリクサーはイエス・キリストが語った**「生命の水」**(ヨハネ4:14)と同一視されることがあります。「誰でもこの水を飲む者は、再び渇くことがない。わたしが与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水がわき出る」という言葉は、外的な物質ではなく、内なる霊的覚醒を指していると解釈されています。

聖杯伝説との繋がり

中世ヨーロッパの聖杯伝説において、聖杯に入った聖なる液体(キリストの血)は、エリクサーと同様に霊的変容と永遠の生命をもたらすものとして描かれています。これらの象徴は、物質的な不老不死よりも、魂の救済と神との合一という深い霊的意味を持っています。

Visual representations of the Philosopher’s Stone and elixir of life symbolizing spiritual transformation and alchemy

東洋思想におけるエリクサーの理解

外丹と内丹の概念

中国の錬丹術では、エリクサーは外丹(物質的な仙薬)と内丹(精神的・エネルギー的修行法)の両面で理解されています。特に内丹においては、精・気・神の三宝を錬磨することで、身体内部にエリクサーに相当する「金丹」を生成するとされています。

ヒンドゥー教のアムリタ

インドの伝統では、アムリタ(甘露)がエリクサーに相当する概念として存在します。これは神々の不老不死の飲み物とされており、意識の最高レベルでの覚醒と宇宙意識との合一を象徴しています。

意識変容とエリクサーの本質

高次の意識への目覚め

スピリチュアルな観点から見ると、エリクサーの真の効果は意識の拡大にあります。日常的な制限された意識状態から、より高次の宇宙意識へと拡張することで、私たちは本来の霊的本質に目覚めるとされています。

四大元素の調和

古典的な錬金術では、エリクサーは火・水・風・地の四大元素が完全に調和した状態を表しています。現代のスピリチュアル実践では、これは身体・感情・精神・霊性の四つの次元における完全なバランスを意味すると解釈されています。

現代的な実践とその意義

瞑想とエネルギーワーク

現代におけるエリクサーの実践的意味は、瞑想、エネルギーヒーリング、チャクラワークなどの形で表現されています。これらの実践を通じて、私たちは内なるエリクサーを活性化し、霊的成長を促進することができるとされています。

意図的な創造と共同創造

スピリチュアルな視点では、エリクサーを通じて私たちは宇宙の創造力と協働する共同創造者となることができるとされています。これは物質的な願望の実現を超えて、魂の目的に沿った人生の創造を意味しています。

まとめ:永続する探求の象徴

エリクサーのスピリチュアル的意味は、単一の解釈に収まるものではなく、人類の霊的成長への永続的な願望を象徴する多面的な概念です。古代の錬金術から現代のエネルギーワークまで、形を変えながらも一貫して、内なる変容、意識の拡大、そして神的本質への回帰という普遍的テーマを表現し続けています。

真のエリクサーとは、外部から摂取する物質ではなく、私たち一人一人の内に既に存在する神聖な可能性そのものであり、その実現こそが人間の最も深い霊的探求の目的なのです。現代を生きる私たちにとって、エリクサーの探求は、テクノロジーと霊性を調和させながら、真の自己実現と魂の進化を目指す道筋を示しているといえるでしょう。

アニメ「銀河鉄道999」における不老不死の哲学的考察

松本零士の傑作アニメ「銀河鉄道999」は、1970年代から現在まで愛され続ける日本のSF作品であり、その核心には人類永遠の願望である不老不死への深い洞察が込められています。本作品は単なる冒険譚を超えて、機械化による永遠の生命という究極の欲望に対する鋭い哲学的問いを投げかけており、現代社会にも通じる普遍的なテーマを扱った傑作として評価されています。

作品の基本構造と不老不死への憧れ

「銀河鉄道999」の舞台は遠い未来、人類が意識を機械の身体に移植することで実質的な不老不死を実現した世界です。しかし、この技術は極めて高価で、貧しい人々は機械化人(メカノイド)から迫害を受けながら生きています。主人公の星野鉄郎は、母親を機械化人のメカ伯爵に殺された復讐と、自身も機械の身体を手に入れるため、謎の美女メーテルと共に銀河超特急999号で宇宙を旅する物語です。

Fan art of Maetel and Tetsuro Hoshino from Galaxy Express 999 illustrating key characters related to the theme of immortality

物語の出発点となるのは、鉄郎の機械の身体への純粋な憧れです。彼にとって機械化は、貧困からの解放、復讐の手段、そして永遠の生命を手に入れる唯一の方法でした。アンドロメダ星雲では機械の身体が無料で手に入るという噂を信じ、彼は危険な宇宙の旅に出発します。この設定は、現代人が持つ「技術による問題解決」への楽観的期待を反映しています。

機械化がもたらす魅力と幻想

作品前半では、機械の身体が持つ表面的な魅力が強調されます。永遠の生命、病気からの解放、物理的制約からの自由、そして何より死への恐怖からの完全な解放。富裕な機械化人たちは数千年の寿命を享受し、人間狩りなどの残虐な行為すら娯楽として楽しんでいます。

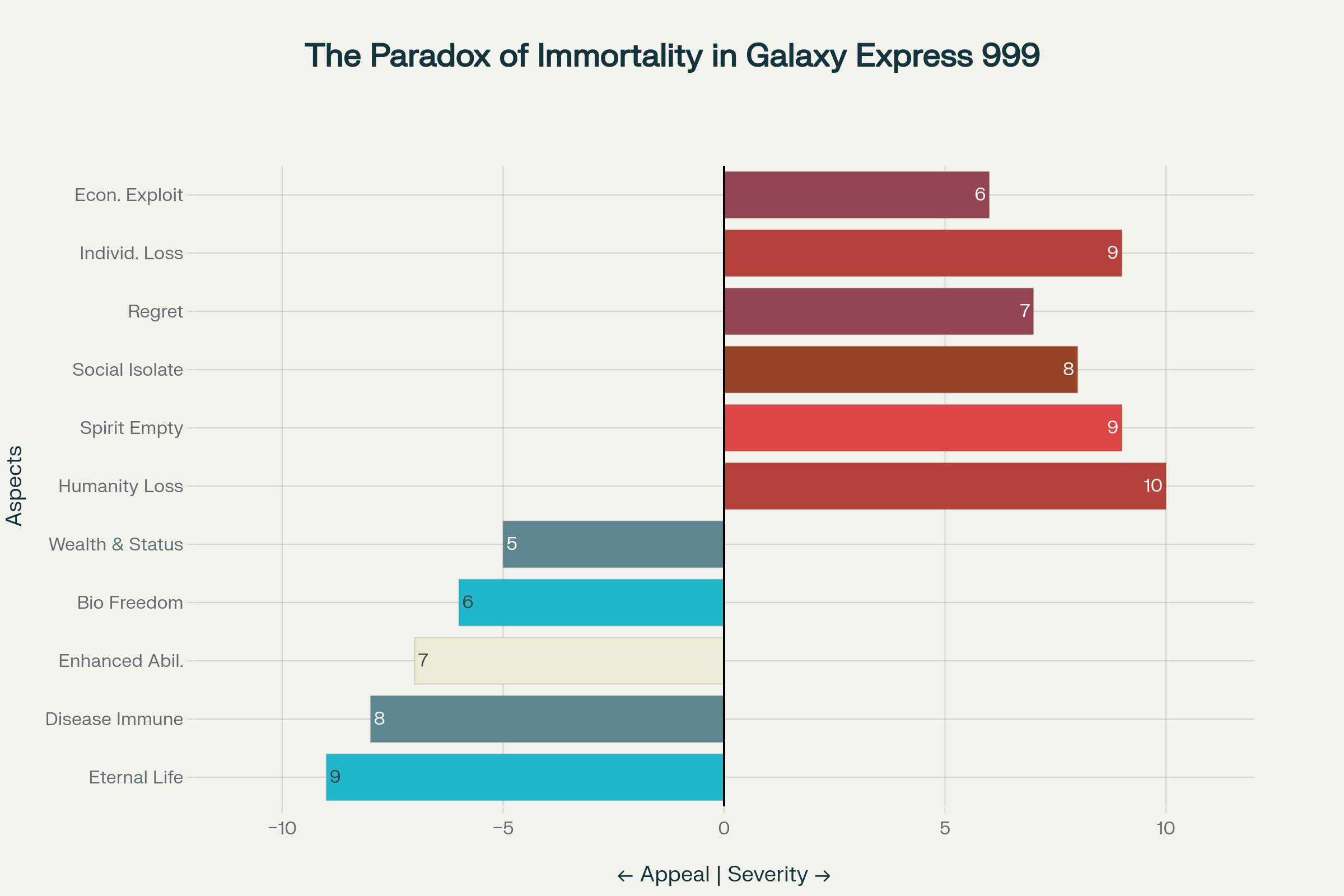

銀河鉄道999における不老不死の魅力と代償の対比分析

しかし松本零士は、この一見理想的な状況を単純に肯定しません。機械化への憧れは、人間の根源的な弱さ―死への恐怖、肉体的限界への不満、社会的格差への怒りから生まれるものとして描かれています。鉄郎の動機も、純粋な向上心よりも復讐心と現実逃避の側面が強く、これは多くの現代人が技術的解決策に求める心理と重なります。

機械化の代償:人間性の喪失

物語が進むにつれて、機械化の真の代償が明らかになります。最も深刻なのは人間性の喪失です。機械化人たちは確かに不老不死を手に入れましたが、同時に愛情、共感、悲しみといった人間らしい感情を失っています。メカ伯爵も元は人間でしたが、機械化により冷酷な殺人者と化しました。

作品中で最も象徴的なのは冥王星のエピソードです。ここは機械の身体を得た人々の元の肉体が氷漬けで保管されている墓場です。顔のない機械化人シャドウは、自分の美しい顔に勝る人工の顔が存在しないため、永遠に顔なしで生きることを選びました。彼女の姿は、機械化が決して完全な解決策ではないことを物語っています。

主要キャラクターに見る不老不死観

クレア:失われた人間性への憧憬

ウェイトレスのクレアは水晶ガラス製の機械の身体を持ちながら、人間らしい心を保ち続けた稀有な存在です。彼女は元の身体を買い戻すために999号で働いており、機械化を後悔する人々の象徴として描かれています。

Claire from Galaxy Express 999, depicted with a crystal glass body, symbolizing themes of immortality and human fragility

クレアの透明な身体は美しさと脆さを併せ持ち、機械化の皮相な魅力と内在する空虚さを視覚的に表現しています。彼女が最終的に鉄郎を救うために自己犠牲を選ぶシーンは、真の人間性とは何かを問いかける感動的な場面となっています。

メーテル:不老不死の真の目的

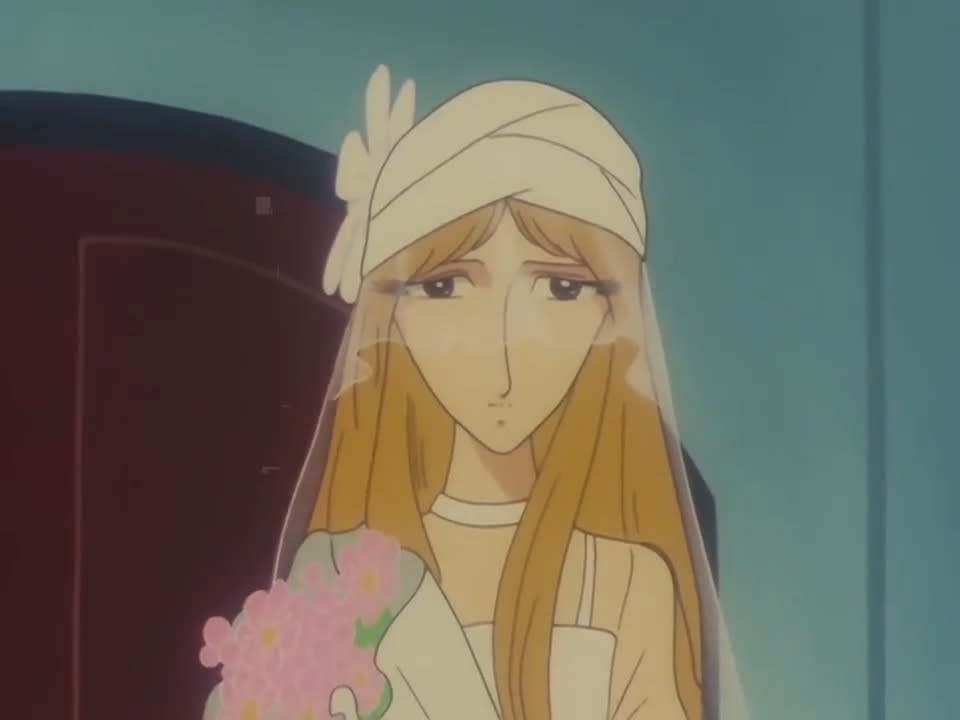

物語最大の謎であるメーテルの正体は、機械化帝国の女王プロメシュームの娘として明かされます。彼女が鉄郎を999号に誘った真の目的は、機械化帝国の部品として彼を利用することでした。

しかしメーテルは最終的に鉄郎を救い、帝国の破壊に協力します。これは「真の愛は不老不死よりも価値がある」という松本零士のメッセージを体現しています。メーテルの行動は、技術的な永続性よりも人間的な絆の方が重要であることを示しています。

松本零士の哲学:死の受容と生の意味

「銀河鉄道999」における最も重要なメッセージは、死があるからこそ生に意味があるという思想です。作品全体を通じて、不老不死を手に入れた者たちは精神的な死を迎えており、有限な命を持つ人間の方がより豊かな感情と経験を持っていることが描かれています。

松本零士自身が語るように、彼の作品には「死への気づきが人を高貴にし、死を忘れることが道徳的堕落を招く」という一貫したテーマがあります。鉄郎の成長過程は、復讐心から出発して最終的に機械化自体を拒絶するに至る精神的な旅路として描かれています。

現代社会への示唆

「銀河鉄道999」の不老不死テーマは、現代のアンチエイジング技術、AI と人間の関係、格差社会などの問題と密接に関連しています。作品が描く機械化帝国は、富裕層だけが高度な技術の恩恵を受け、貧困層が取り残される現代社会の縮図とも読めます。

また、機械化人が感情を失う設定は、現代人がデジタル技術に依存しすぎることで人間らしさを失う危険性への警鐘とも解釈できます。鉄郎が最終的に地球に戻り、有限な人間として生きることを選ぶ結末は、技術的解決策への過度な依存に対する批判的視点を提示しています。

結論:永遠性への憧れと人間性の価値

「銀河鉄道999」は、不老不死という人類永遠の願望を通して、真の幸福とは何か、人間らしさとは何かという根本的な問いを提起した傑作です。松本零士は、機械化による不老不死の魅力を認めつつも、それが人間性の本質を犠牲にする代償の大きい選択であることを明確に示しました。

作品の結論は明確です。死という有限性があるからこそ、一瞬一瞬の生に価値が生まれ、愛や友情といった人間的な感情が意味を持つ。鉄郎の旅路は、外的な解決策(機械化)を求めることから、内的な成長と受容に向かう成熟の物語として描かれており、現代を生きる私たちにも深い示唆を与え続けています。

この作品が40年以上経った現在でも色褪せない理由は、技術の進歩に関係なく普遍的な人間の本質を描いているからです。AI時代を迎えた現代において、「銀河鉄道999」の哲学的洞察はますます重要性を増していると言えるでしょう。